来源依据: 本文内容整理自郭晓红主任(宁波市眼科医院青少年近视防控办公室主任,副主任医师)在专业会议中的临床案例分享及学术观点,并参考《近视管理白皮书(2025年)》相关指南,旨在探讨离焦软镜在特殊人群在临床实践。

专家介绍

郭晓红,宁波市眼科医院青少年近视防控办公室主任,副主任医师,从事眼科临床、教学与研究十余年,擅长儿童青少年近视防控工作。

一、我国近视防控形势与政策背景

我国儿童近视呈现低龄化趋势,国家高度重视青少年视力健康,出台多项政策推动近视防控“关口前移”。宁波市创新推行“红黄绿三色码”分级干预体系:

红码:筛查性近视,需重点干预;

黄码:近视前期或远视储备不足,需密切观察;

绿码:暂无近视风险,保持常规监测。

此外,通过行为干预(户外活动、减少近距离用眼)、环境优化(教室光环境、可调节课桌“彩虹尺”)及光学/药物手段综合防控近视。

二、离焦软镜的技术特点与优势

离焦软镜作为近视防控的重要光学手段,

核心特点包括:

l 光学设计:同心圆设计,中央光学区(3mm)矫正视力,周边离焦区(离焦量3.0D)形成竞争性离焦,抑制眼轴增长;

l 适用性广:支持50-1000度近视,无年龄限制,日抛设计避免护理问题;

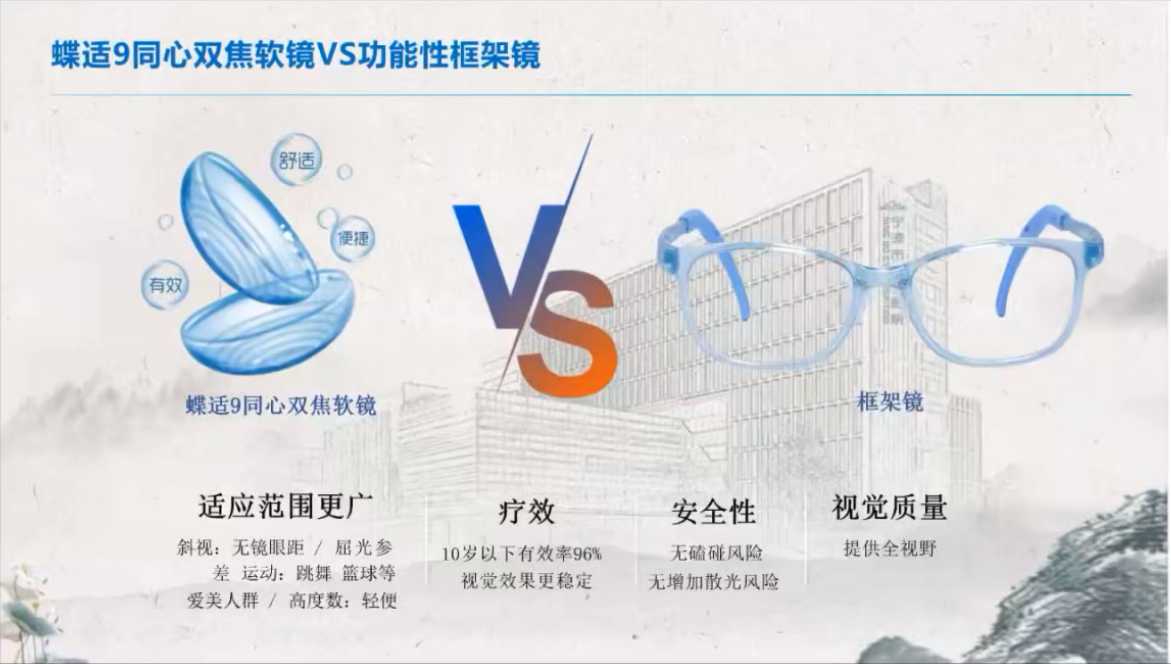

临床优势:

l 较角膜塑形镜(OK镜)更舒适、无碎片风险、感染率低;

l 较框架镜视觉质量更优,无镜眼距误差,适合屈光参差、高度散光及运动场景;

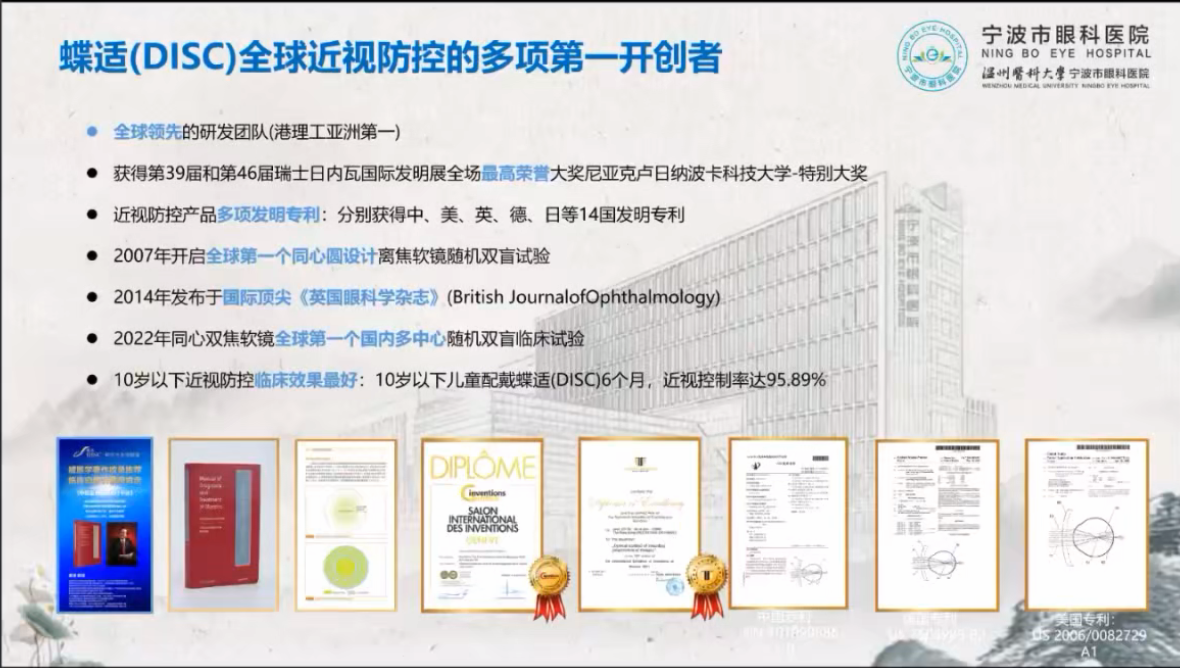

有效性验证:

十岁以下儿童佩戴6个月近视控制率可达95.89%;

每日佩戴≥6天效果更佳,需联合定期复查与视力监测。

三、离焦软镜验配流程与注意事项

验配步骤:

l 基础检查:角膜内皮细胞、地形图、眼底成像;

l 试戴评估:矫正视力、镜片定位、活动度检测(裂隙灯下);

l 处方确定与佩戴教育:摘戴培训、卫生指导;

复查要求:

l 定期检查角膜健康、眼轴长度、屈光度变化;

l 屈光度变化≥50度或矫正视力差异≥2行需调整处方;

适配人群:

低龄儿童、倒睫、屈光参差、高度近视及OK镜不耐受者。

四、典型临床案例分享

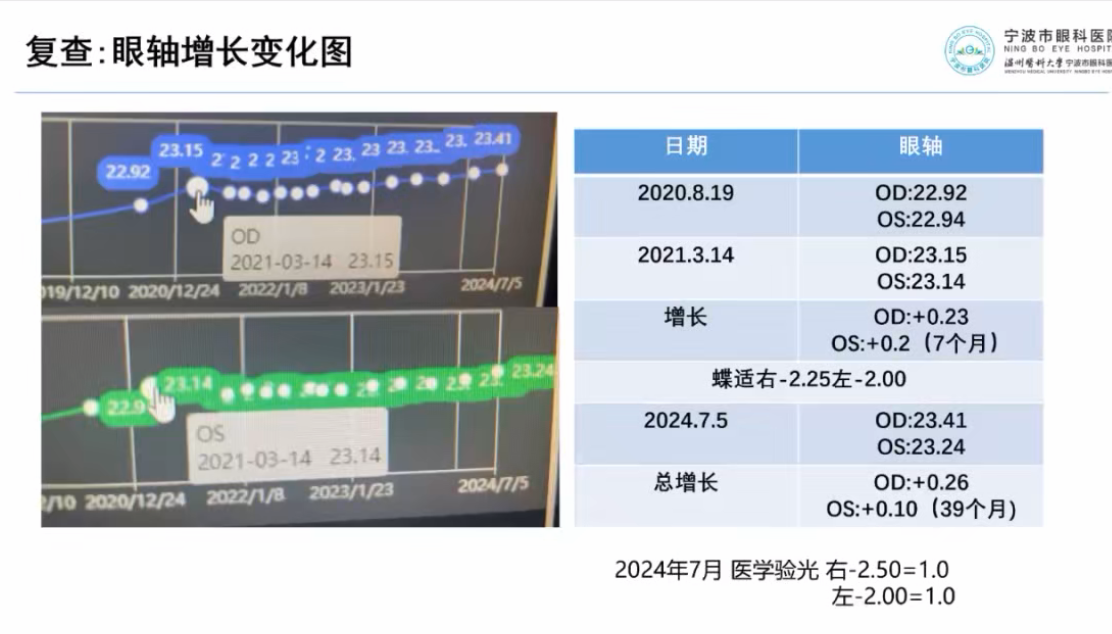

案例一:高曲率青少年(14岁)

背景:双眼近视200-225度,角膜曲率高,OK镜适配风险大;

干预措施:佩戴蝶适美离焦软镜39个月;

结果:眼轴增长仅0.10-0.26mm,度数增长≤25度,防控效果显著。

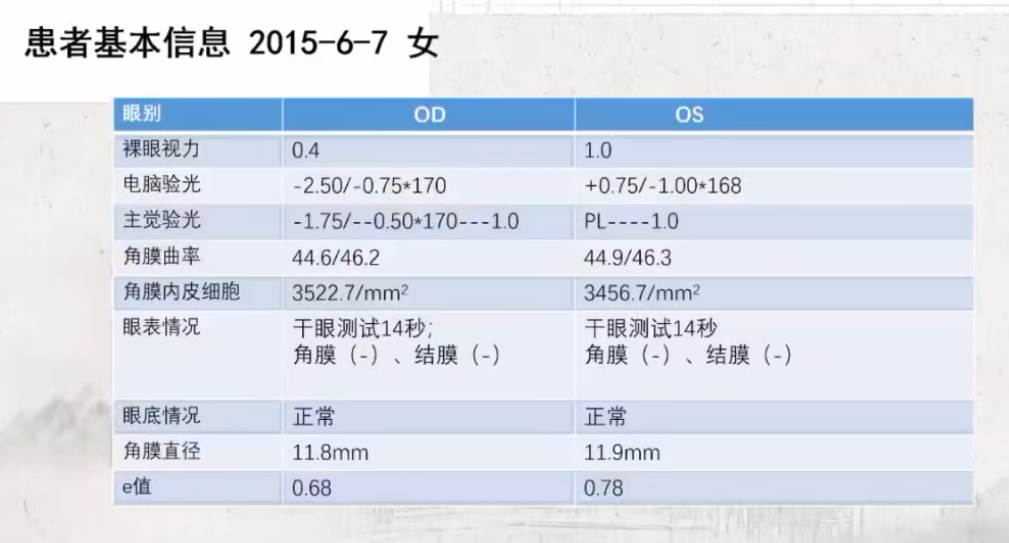

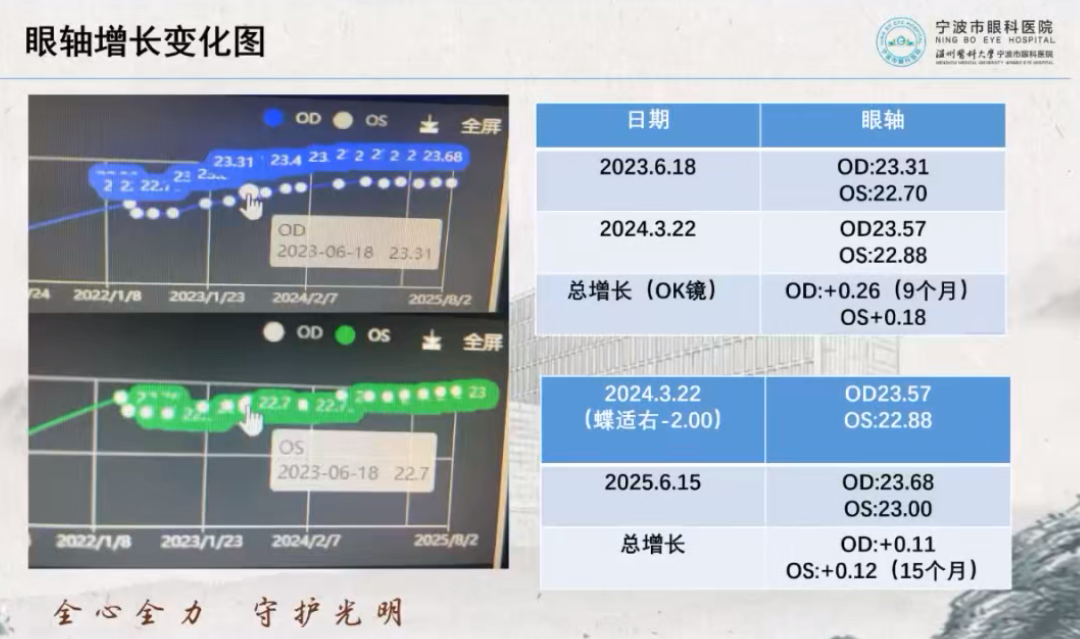

案例二:屈光参差儿童(9岁)

背景:右眼175度近视+50度散光,OK镜适配后9个月内镜片破损3次,眼轴增长0.18-0.26mm;

干预措施:切换为离焦软镜;

结果:15个月眼轴增长仅0.11-0.12mm,控制效果提升。

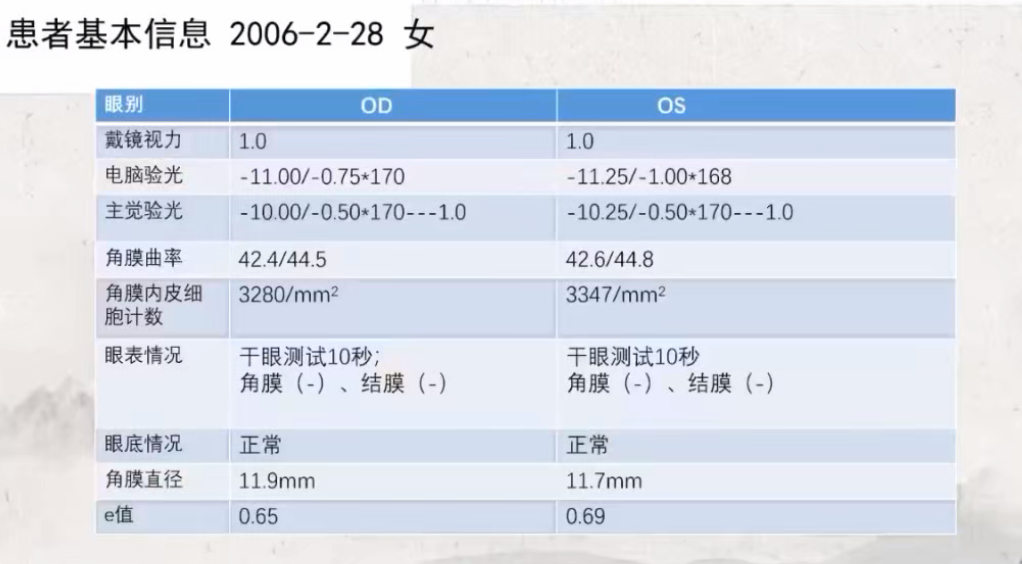

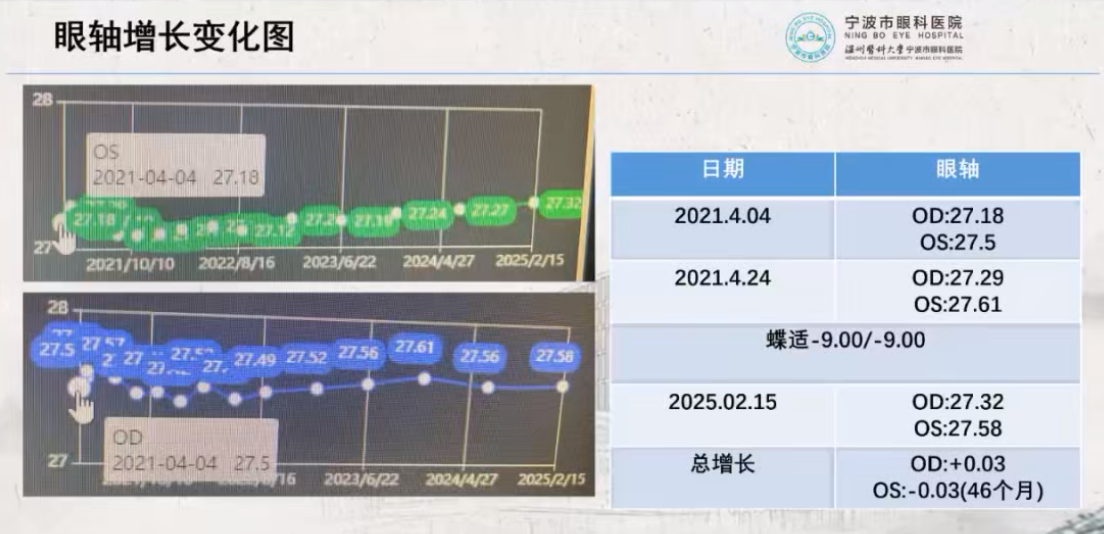

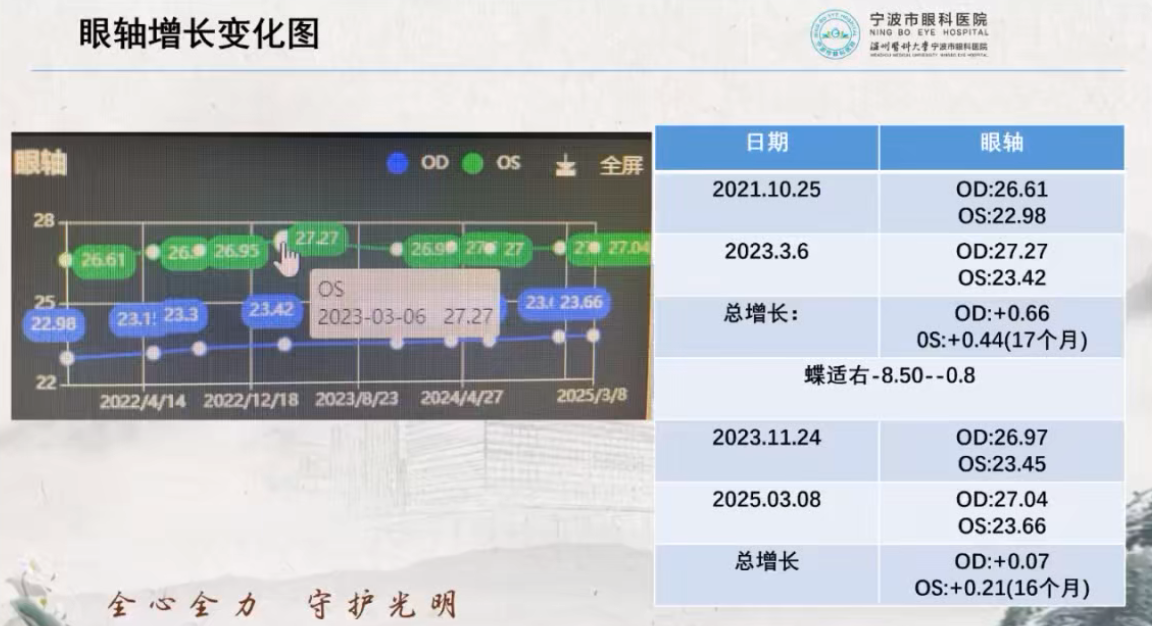

案例三:高度近视青少年(15岁)

初始情况:双眼近视近1000度,RGP佩戴不适;

干预措施:离焦软镜(900度);

结果:46个月内眼轴零增长(左眼甚至缩轴),持续使用至大学。

案例四:低龄先天性高度近视(7岁)

初始情况:右眼先天性高度近视,框架镜矫正视力仅0.7,联合阿托品效果不佳;

干预措施:右眼离焦软镜(850度);

结果:右眼眼轴稳定,左眼需单独干预远视储备。

五、总结与建议

l 离焦软镜适用于多类近视人群,尤其低龄、高度数及特殊眼部条件者;

l 需坚持足量佩戴(≥6天/周)并定期复查,必要时联合低浓度阿托品;

l 散光患者可通过球镜折算或联合框架镜补偿,最终能否配戴取决于片上验光结果和视觉质量评估;

l 离焦软镜的医疗属性与个性化验配是保障效果的关键,需在专业机构指导下使用。

声明:本文基于临床案例与专家分享整理,仅供医疗专业人士学术参考,不构成任何产品或方案的推荐。所有近视防控方案均需在具备执业资质的眼科医生指导下,进行全面检查后个体化制定。医疗器械的使用需严格遵循产品说明书和医生的指导。