专家共识

2013年中华医学会眼科学分会角膜病学组制定的《干眼临床诊疗专家共识(2013 年)》在干眼的治疗原则方面给出了明确的参考性建议[1],对规范临床干眼治疗工作起到了重要的促进作用。然而,近年来随着对干眼认识的加深,新的治疗药物及物理治疗方法不断涌现,干眼的治疗技术迅速发展, 使临床治疗干眼有了更多选择。干眼作为一种多因素疾病,单一治疗方法对大多数患者而言常无法获得理想的治疗效果,因此多数患者需要采用多方位的综合治疗方案,以提高临床疗效。但是,干眼治疗方法的选择及多方法组合须基于干眼的发病因素、机制及具体病情。虽然治疗方法多元化给医师带来多种选择的可能,但是在干眼治疗中强调综合治疗和有针对性个体化治疗的理念不会改变。基于治疗技术的变化和临床需求,为契合中国干眼临床诊疗发展的实际情况,亚洲干眼协会中国分会、海峡两岸医药卫生交流协会眼科学专业委员会 眼表与泪液病学组、中国医师协会眼科医师分会眼表与干眼学组的专家在《干眼临床诊疗专家共识(2013 年)》的基础上,结合近年中国干眼临床治疗实践经验,经过多轮讨论和修改,针对干眼的治疗形成以下共识意见,希望以此进一步推动我国干眼治疗向规范化方向发展,提高干眼临床治疗的整体水平。

一、干眼的治疗目标

干眼的治疗目标是缓解症状,保护视功能,尽可能去除病因[2]。轻、中度干眼具有可逆性,因此在缓解症状的同时应尽可能祛除病因。严重干眼的病因复杂,多数不可逆,其主要治疗目标是在合理治疗原发病的基础上,保护视功能并缓解干眼症状。

二、干眼的治疗原则

干眼的治疗原则是根据干眼的类型和程度给予长期和个体化治疗[3‑6],同时使患者适应慢病管理体系。治疗方案的基本选择原则是从简单到复杂、从无创到有创[7]。

三、干眼的治疗方法

(一)针对病因治疗

引起干眼的病因十分复杂,如不健康的生活习惯和(或)工作方式、年龄相关的内分泌因素、精神心理因素、环境污染、全身性疾病、眼局部病变、使用药物的影响等[8‑9]。每例患者的病因可能单一也可能多样,甚至是综合因素很难理清。治疗时应本着从易到难的原则,首先针对已知的相关因素进行治疗,如积极改善工作、生活环境,矫正屈光不正, 增加有效瞬目,纠正不良的用眼习惯,减少电子产品的使用时间等;对于睑缘及眼表相关因素应标本 兼治(见“睑缘清洁”);对于因全身免疫性疾病或其他疾病引起的干眼,应协同相关专科共同治疗原发病;对于需要长期应用眼用制剂者,应分析用药的 必要性,给予合理和个性化的治疗方案。

(二)药物治疗

1.润滑眼表和促进修复

(1)人工泪液:人工泪液的主要功能是润滑眼表,为治疗干眼的一线用药,其作为对症治疗方法适用于各种类型干眼。目前研制的人工泪液可模拟泪膜的1 种或多种成分,针对泪膜的3层结构进行定向补充,同时稀释眼表面的可溶性炎性反应介质。补充水液层人工泪液的主要成分包括玻璃酸钠、羧甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯酮、聚乙二醇及聚丙烯酸等,其主要作用为补充水分和润滑眼表。补充脂质层的人工泪液包括含有脂类成分和模拟脂质结构的人工泪液,主要作用是防止泪液蒸发,延长泪膜的涂布时间,维持泪膜的稳定性。此外,还有模拟黏蛋白结构、增加泪膜与角膜之间黏附性的含羟丙基胍成分的人工泪液。

人工泪液应根据干眼的类型、程度以及患者使用的舒适度等因素进行个性化选择。轻度干眼宜选择黏稠度较低的人工泪液,如0.1% 玻璃酸钠、聚乙二醇、0.5% 羧甲基纤维素等,使用频率为每天4 次。对于中、重度干眼,宜选择黏稠度较高的人工泪液,如0.3% 玻璃酸钠、1% 羧甲基纤维素、聚丙烯酸等[10],使用频率根据病情和症状适当增加或按需使用;同时可以选择不同种类人工泪液组合使用,如高黏稠度和低黏稠度人工泪液混合使用。对于睑板腺功能障碍(meibomain gland dysfunction,MGD)等脂质层异常的干眼,应优先选用含脂质成分的人工泪液。对于须长期及高频率(如每天6次以上)使用人工泪液者,应优先选择不含防腐剂的人工泪液[11]。眼用凝胶、膏剂在眼表面保持时间较长,主要用于重度干眼,但因会造成视力模糊及眼部不适,可选择在睡前应用。由于不同患者对不同 种类人工泪液的舒适度感受存在个体差异,因此在遵循上述治疗原则的基础上,应选择患者舒适度和 依从性好的药物。

(2)促进泪液分泌的滴眼液:目前国内临床促进泪液分泌的主要药物是促黏蛋白分泌的P2Y2受体激动剂(地夸磷索钠)[12],其作用机制是刺激眼表上皮细胞分泌黏蛋白,对水液和脂质分泌也具有一定促进作用。国外目前还有瑞巴派特、半乳糖凝集素3等促进黏蛋白分泌剂,这类药物适用于黏蛋白异常型及混合型干眼[13]。

(3)促眼表修复的滴眼液:以成纤维细胞生长因子、表皮生长因子[14]、维生素A等为主要有效成分的滴眼液,具有促进上皮增生、维护眼表微环境的作用。中、重度干眼伴有明显角膜上皮损伤者应根据干眼的类型选择适合的人工泪液,并配合应用促眼表修复的滴眼液(每天2~4 次)。

(4)眼用血清制剂:自体血清和小牛血去蛋白提取物眼部制剂含有各种生物活性成分,其作用为促进眼表上皮修复,改善眼表微环境,适用于伴有眼表上皮损伤及角膜神经痛等多因素中、重度干眼[15]。自体血清的制备和保存方法参见《中国自体血清滴眼液治疗角膜及眼表疾病专家共识(2020 年)》[16]。

2.抗炎治疗

目前临床应用的抗炎药物主要包括3类, 即糖皮质激素 、非甾体类抗炎药(nonsteroidal anti‑inflammatory drug,NSAID)和免疫抑制剂[17]。这3 类药物的作用机制及药物效能不同,因此在抗炎药物的选择方面应充分发挥各类药物的优势,尽量减少不良反应的发生,根据情况可以考虑联合用药。

(1)糖皮质激素:用于伴眼部炎性反应的中、重度干眼。使用原则为低浓度、短疗程,炎性反应控制后缓慢停药。对于眼表炎性反应重或原发病为免疫相关性干眼者,可应用高浓度糖皮质激素短期冲击治疗后逐步替换为低浓度糖皮质激素。使用频率及用药时间视眼表炎性反应的严重程度而定, 每天 1~4 次,维持 2~4 周,炎性反应减轻后应逐渐减小使用频率及用药时间,不作为长期维持用药。睑缘炎性反应较重者可考虑应用含糖皮质激素的眼膏涂抹睑缘,每天 1 或 2 次,一般应用 1~2 周,待炎性反应消退后减量和停药,避免长期使用。用药期间必须警惕糖皮质激素引起的不良反应,如高眼压、晶状体后囊膜混浊等,一旦出现应停止用药。

(2)免疫抑制剂:主要适用于伴眼部炎性反应的中、重度干眼,尤其适用于免疫相关性干眼。临床常用的药物包括他克莫司和环孢素A。环孢素A治疗干眼的药物浓度为0.05%~1.00%,使用频率多为每天2 次,中长期维持用药可考虑0.05% 环孢素。他克莫司为强效免疫抑制剂,适用于治疗重症免疫相关性干眼(急性期)和较严重的炎性反应,使用频率多为每天 2 次。他克莫司滴眼液抗炎效能明显高于环孢素A,起效更快,可作为重症患者的冲击治疗。免疫抑制剂的起效速度低于糖皮质激素,因此重症患者可以考虑联合应用糖皮质激素和免疫抑制剂,待炎性反应控制后逐渐将糖皮质激素减药或停药。需要长期应用免疫抑制剂者适宜选择低浓度药物。免疫抑制剂滴眼液具有一定的刺激性, 如烧灼感,在使用前应告知患者。

(3)NSAID:是非类固醇激素类抗炎药物,具有外周镇痛及消炎作用,抗炎作用低于糖皮质激素。适用于轻、中度干眼的抗炎治疗[18],也可用于中、重度干眼维持期的治疗。具有糖皮质激素不良反应的高危干眼患者可选用NSAID。使用频率一般为每天2~4 次,用药时间视病情控制情况而定。

(4)其他:部分抗菌药如四环素、阿奇霉素及夫西地酸等,具有抗菌效果的同时兼有一定抗炎作用[19],MGD 等睑缘异常者可优先选择此类药物。也可在停用糖皮质激素后用于维持治疗。

3.抗菌药治疗

(1)局部用抗菌药:①甲硝唑:主要用于与蠕形螨或厌氧菌感染相关的睑缘炎及干眼,可在睑缘局部应用 2% 甲硝唑凝胶,每天早、晚各 1 次,用药时间一般为2~3 个月,以减少睑缘蠕形螨的数量。但是,使用期间须注意药物损伤眼表等不良反应。②红霉素、金霉素眼膏:主要用于睑缘炎和伴炎性反应的 MGD,可局部涂抹在睑缘,每天早、晚各 1 次,用药时间一般为2~4 周。

(2)全身用抗菌素:①四环素类药物:适用于脂质异常型干眼,可口服米诺环素、多西环素,剂量尚无最优方案,可考虑间断使用或长期维持治疗。推荐米诺环素的成人剂量为每天100 mg,用药时间为3个月。多西环素的成人剂量为每次200 mg,每天2次;1个月后减量为每次200 mg,每天1次;2 周后改为100 mg,每天1次,维持2个半月;或每天20 mg,长期维持用药。但是,须注意胃肠道反应、光敏反应等。其安全性和疗效有待进一步研究。②大环内酯类药物:具有刺激人睑板腺上皮细胞分化、促进脂质聚集及抗菌的作用,适用于重度或难治性脂质异常型干眼,尤其对全身应用其他抗菌药不耐受者可能有效。文献推荐每天口服阿奇霉素500 mg,连续服用 3 d,停药 4 d,7 d 为 1 个疗程,共3个疗程,其安全性和疗效有待进一步研究。

(三)非药物治疗

非药物治疗为干眼的基础治疗,尤其对于脂质异常型干眼及蠕形螨睑缘部病变者更为重要。

1.物理治疗

(1)睑缘清洁:清洁睑缘对治疗各种眼睑异常(尤其睑缘炎)相关干眼非常重要,正确清洁睑缘可减少脂质等有害产物堆积,并清除螨虫等相关病原体。可根据具体情况应用适当浓度的婴儿沐浴露或含有次氯酸、茶树油及其衍生物 4‑松油醇、秋葵等具有抗炎、抗菌、抗寄生虫作用的眼部专业湿巾及清洗液常规清洁睑缘。对于考虑为睑缘细菌感染、局部炎性反应严重及蠕形螨感染较重者,可应用专用设备深度清洁睑缘,更加彻底清除睑缘睫毛根部的沉积物后,改为常规睑缘清洁,睑缘清洁后短期局部应用相应的抗菌药或含有糖皮质激素的眼膏,可抑制细菌、蠕形螨繁殖及炎性反应(见“药物治疗”)。

(2)热敷熏蒸:通过局部加热使黏稠度增高 的睑酯重新具有流动性,利于排出以改善或恢复睑板腺腺体功能。建议热敷时睑板腺温度达到40~45 ℃,保持 10~15 min。患者可使用家庭用热敷物品,如热毛巾、热敷眼罩、加热蒸汽罩等。在医院应用专业的眼部熏蒸设备进行定期熏蒸,可更好促进睑板腺睑酯的流动和排除。有条件的医院可以在中医医师的指导下,采用特殊中药,包括野菊花、桑叶、金银花和密蒙花等进行熏蒸。

(3)睑板腺按摩:睑板腺按摩包括家庭适用的手指按摩法和在医院进行的专业按摩法,如玻棒法、睑板垫法、镊子挤压法。基本原理是通过机械挤压睑板腺,疏通堵塞的睑板腺开口,排出睑板腺内的异常睑酯。手指按摩法经济、方便,患者可在家自己操作,但因挤压的力度有限,仅适用于轻度睑板腺阻塞者。专业睑板腺按摩适用于中、重度睑板腺阻塞者,因力度较大,挤压较为彻底,效果更好。对于睑板腺开口严重阻塞者,可用细的探针穿刺开口,以利睑板腺睑酯排出。

2.强脉冲光治疗

强脉冲光是一种相对较新的治疗MGD 导致脂质异常型干眼的方法,其可通过减轻睑缘炎性反应、热效应、杀菌除螨以及光调节作用等,缓解MGD 及相关干眼的症状和体征[20]。

3.热脉动治疗

热脉动治疗可直接加热上、下眼睑的睑结膜面,同时在眼睑皮肤面对睑板腺进行脉冲式按摩。其独特的设计避免了治疗时对角膜及眼球加热和 挤压,大大提高了治疗的安全性和患者的依从性, 适用于脂质异常型干眼[21]。

4.泪道栓塞或泪点封闭

对于使用人工泪液难以缓解症状的中、重度干眼,可考虑行泪道栓塞或泪点封闭。主要适用于水 液缺乏型干眼,对其他类型干眼也有治疗效果[22]。通过暂时或永久性封闭泪小点或泪小管,部分或全 部封闭泪液排出通道,使自然泪液在眼表面停留更 长时间。泪道栓分为暂时性(可吸收型)和永久性(不可吸收型),一般尽量应用暂时性泪道栓和便于取出的永久性泪道栓[23]。尤其对于疗效无法明确的患者,建议先选用暂时性泪道栓检测疗效后,再应用永久性泪道栓。所有患者在泪道栓塞前均应行泪道冲洗。泪小点封闭术为永久性封闭泪小点, 适用于不能使用或不能耐受泪道栓的患者。

5.湿房镜

湿房镜适用于各种类型应用常规治疗方法效果不佳的干眼患者。湿房镜通过提供一个密闭的空间,减少眼表暴露和空气流动所致的泪液蒸发,达到保存泪液、改善泪膜的目的[24]。

6.治疗性角膜接触镜

高透氧的治疗性软性角膜接触镜和巩膜镜适用于伴角膜上皮损伤或非感染性睑缘病变的干眼。可使用人工泪液保持角膜接触镜的湿润状态。治疗性角膜接触镜短期内可改善干眼的症状和体征, 但长期佩戴存在感染风险,需严格按期复查并遵医嘱用药,密切关注角膜损伤情况。

7.手术治疗

对于泪液分泌量明显减少,常规治疗方法效果不佳且有可能导致视力严重受损的严重干眼,可考虑行手术治疗。手术方式主要包括睑缘缝合术、松弛结膜切除术、羊膜移植术、颌下腺及唇腺移植术等。

(四)健康宣传教育及心理疏导

应帮助患者认识干眼,告知患者干眼的自然病程和治疗目标,帮助患者树立信心,向患者提倡健康生活理念,如保持乐观心态、保证睡眠质量和时间、适当增加运动及改善饮食等。对出现心理问题的干眼患者应积极沟通疏导,必要时协助心理专科医师进行心理干预治疗[25]。

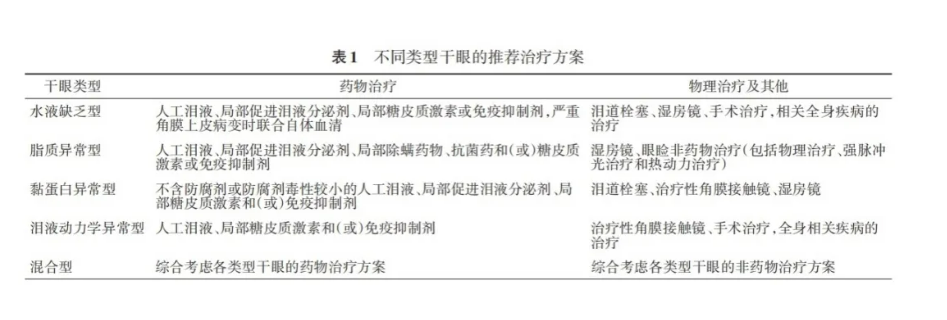

四、不同类型干眼的推荐治疗方案

不同类型干眼的推荐治疗方案见表1。

五、不同严重程度干眼的推荐治疗方案

(一)轻度干眼

进行健康宣传教育并改善环境、饮食,提高睡眠质量,减轻心理负担,增加运动锻炼;减少或停用具有不良反应的全身或局部药物;人工泪液按需使用;局部使用促进泪液分泌剂;必要时进行眼睑物理治疗。

(二)中度干眼

在轻度干眼治疗的基础上加用湿房镜;对合并眼表炎性反应者局部联合抗炎治疗;对水液缺乏型干眼,在控制眼表炎性反应后行泪道栓塞。

(三)重度干眼

在中度干眼治疗的基础上,增加全身抗炎治 疗、自体血清点眼、佩戴治疗性角膜接触镜,根据患 者病情选择手术治疗。注意寻找可能合并的全身疾病,尤其自身免疫性疾病,给予多学科综合治疗。注意寻找可能导致干眼加重的因素,如眼睑闭合不全、瞬目异常、严重MGD 等,给予相应治疗。

六、小结与展望

本共识建议通过详细询问病史及进行深入细致的检查尽量明确病因,然后根据干眼的病因、类型及严重程度设计个性化治疗方案,以求最佳的治疗效果和最轻的不良反应。对于由全身疾病引起的干眼,应与相关专科共同协作治疗原发病;病因不明的干眼应关注患者是否存在焦虑、抑郁等心理问题,并给予正确的心理指导,必要时可协同心理科进行干预。

本文由“壹伴编辑器”提供技术支持