研究背景

遗传性视网膜疾病(IRD)是儿童和青年视觉损伤及失明的主要原因,占劳动年龄人口低视力病例的23%。然而,对于不同IRD亚型与特定屈光不正模式之间的关联,目前尚缺乏相关研究。

近期,一项发表于《Eye》期刊的研究通过分析多种类型IRD患儿屈光不正(RE)的自然病程,试图揭示其中规律。研究结果表明特定疾病亚型、遗传因素与屈光不正进展之间存在显著关联。

研究方法

该研究采用回顾性队列设计,对一家三级医院的低视力门诊中所有确诊IRD的儿童进行了长达数年的随访。研究共纳入199名患儿,男孩占58.3%(116名)女孩占41.7%(83名),平均确诊年龄3.6岁,首次验光和末次验光的平均随访时间5.6年,并对大多数患儿(162人,81.4%)进行基因检测。

屈光状态分析采用等效球镜度(SE),计算公式为:SE=球镜+(散光/2)。根据SE值将RE分为7个亚组,包括轻度近视(≤−1.5~<−3)、中度近视(≤−3~<−6)至高度近视(≤−6);正视(+1.5~<-1.5);轻度远视(≤+1.5至<+3),中度远视(≤+3至<+6)和高度远视(≥+6)。

研究结果

左右眼的等效球镜度数在首次和末次随访均呈显著正相关,基于这种高度的相关性,后续分析以右眼为代表。

此次研究数据中,最常见的IRD类型为视网膜色素变性(RP,55例),其次为全色盲(48例)、先天性静止性夜盲(CSNB,36例)和Leber先天性黑矇(LCA,22例),占总人数的80.9%。

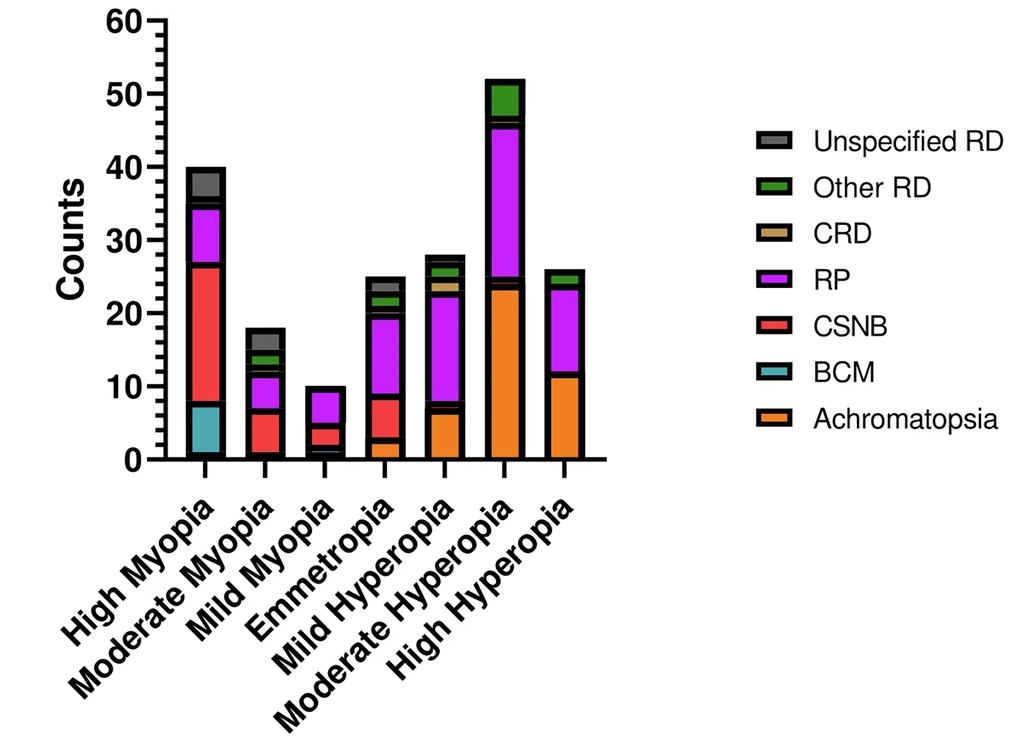

图1.不同屈光状态各IRD类型患者的分布,左图为首次随访,右图为末次随访。

总体屈光变化:首次随访平均等效球镜约为0D,末次随访变为-1.7D,两者的标准差分别高达6D和6.1D,这表明不同IRD组别内部存在高度的异质性。而散光在整个随访期间保持相对稳定(首次和末次随访值分别为1.6D和2.1D),并且未发现其与任何特定的IRD亚型或所研究的基因存在显著相关性。对所有患者的RE进行分类分析后发现,到末次随访时,中度近视和高度近视的患者比例均有所上升,部分患者的屈光状态向近视方向转变。

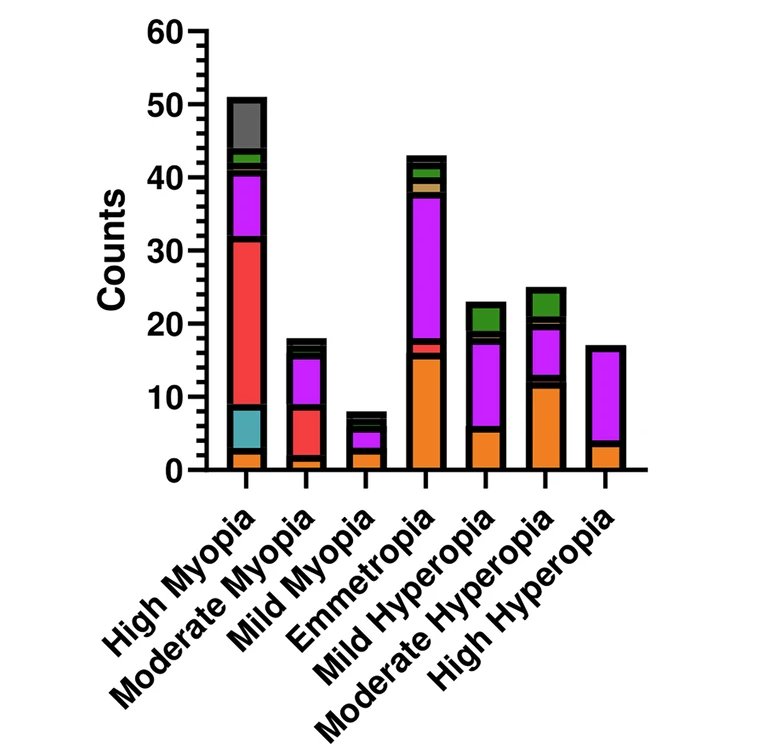

图2.不同IRD亚型的诊断(图A)及基因(图B)对应的等效球镜值(SE值)分布图。蓝色代表首次随访数据,橙色代表末次随访数据。图中标注了两次访视间存在统计学显著差异的情况。

不同IRD类型的屈光状态与变化

蓝锥细胞单色视(BCM)与CSNB:所有BCM患者都是高度近视,并在整个研究期间保持高度近视;CSNB患者首次随访表现为近视,其中51.5%为高度近视,至末次随访,CSNB患者的近视患病率从78.8%升至90.9%,高度近视比例从51.5%升至69.7%。

RP与全色盲(Achromatopsia):首次随访均表现为远视(全色盲患者89.1%为远视,23.9%为高度远视;RP患者62%为远视,12.7%为高度远视)。末次随访,全色盲患者远视比例从89.1%降至47.8%,RP患者远视比例从62.0%降至45.1%。

总的来说,所有四类疾病患者均显示出显著地向更低的等效球镜值(SE)进展(即近视加重或远视降低)。

基因分析结果

162名接受基因检测的患儿中,137人(84.6%)发现致病突变。最常见突变基因为CNGA3和TRPM1。

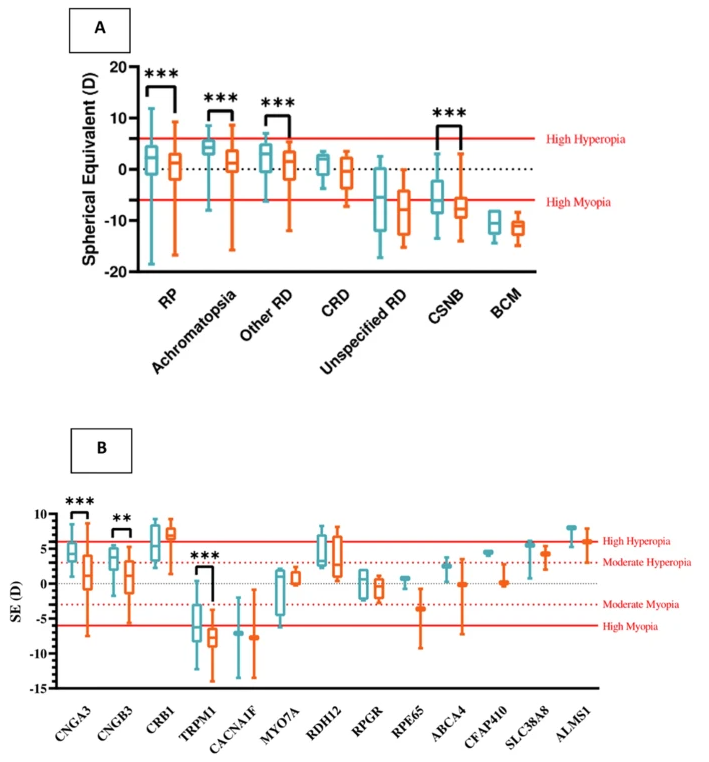

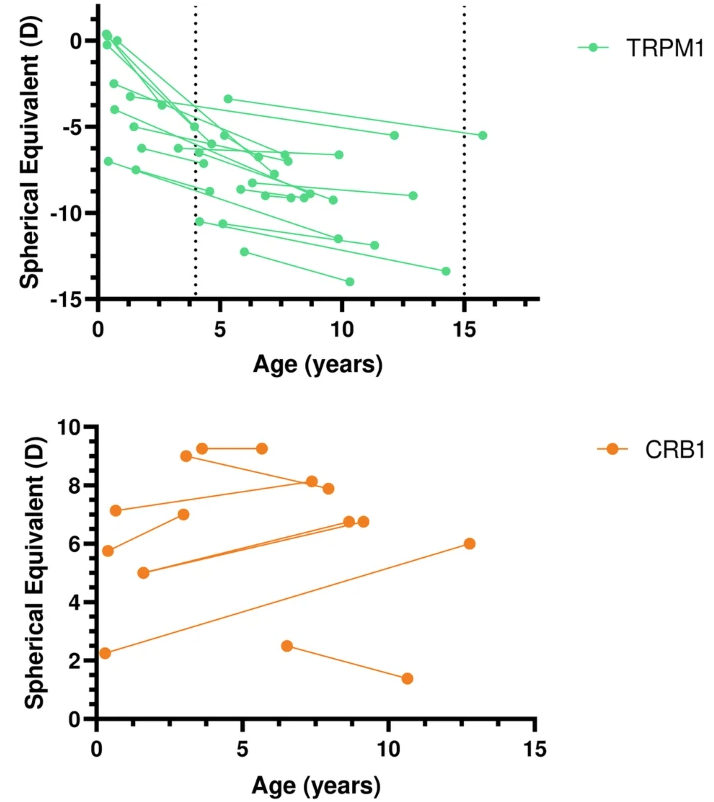

TRPM1基因突变:常与CSNB相关,近视进展显著,年均近视进展速度-0.56D,在10岁前,一些患者的近视持续进展。高度近视患者比例高,多数患者(60%)在末次随访时从中度近视进展为高度近视。

CRB1基因突变:常与RP或LCA相关,多为高度远视,远视状态稳定。87.5%的患者在末次访视时仍为高度远视,SE的年平均进展为0.1 D。

CNGA3/CNGB3基因:与全色盲相关,首次随访为高度远视,但随访期间SE值显著下降,远视度数下降。

CFAP410与RPE65基因:也表现出显著的SE值下降,即向近视方向进展。

图3.根据年龄绘制的TRPM1及CRB1基因相关IRD患者的纵向随访图。

结论

上述结果表明,IRD患者常见显著的屈光不正,在早发性IRD患者中,屈光不正总体随时间推移向更低的SE值发展,但不同类型的IRD患者屈光不正模式差异性大,凸显了针对特定IRD亚型制定个体化监测与管理策略的重要性。

针对不同的突变基因,与TRPM1基因相关的CSNB的高度近视在10岁前持续进展,因此需要定期筛查并考虑早期干预,以降低近视相关视觉并发症的风险。高度远视在RP患者中较为常见,尤其在CRB1相关病例中比例尤其高,且该高度远视会随时间推移持续加重,这凸显了早期筛查和屈光矫正的重要性。

引用文献

Azmon R,Kahtan BE,Hendler K,et al.Natural course of refractive errors in early onset inherited retinal diseases.Eye.September 12,2025.[Epub ahead of print].

期刊来源

https://www.nature.com/articles/s41433-025-03987-9

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。