前言

家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)是儿童期主要致盲性眼病,曾被认为是一种罕见病,但近年来在新生儿眼底筛查显示其发病率可达1.19%,应当得到重视。FEVR为先天性遗传病,约50%患者有家族史。它会导致视网膜血管发育异常,引发周边视网膜无灌注、新生血管生成,严重时可致视网膜脱离或玻璃体积血、新生血管性青光眼而失明。该病全年龄段都可能发展,婴幼儿期进展更快,且早期无明显症状,难以及时发现。在FEVR这类眼病的研究中,扫描激光眼底镜(SLO)与超广角扫频源光学相干断层扫描血管成像(UWF SS-OCTA)已展现出重要作用。SLO能清晰呈现黄斑整体形态与周边视网膜血管特征,为FEVR初步诊断提供直观依据;UWF SS-OCTA则可精准量化黄斑分层厚度与血管密度,发现无黄斑发育不良(FH)的FEVR患者存在深层毛细血管丛黄斑无血管区(FAZ)周长增加、视网膜内层增厚等结构异常,为疾病评估奠定基础。然而,FEVR病理机制复杂,常规成像技术难以捕捉细胞层面的细微病变。

2025年9月20日,由暨南大学附属深圳市眼科医院张国明教授、上海交通大学医学院附属新华医院赵培泉教授、首都医科大学附属北京同仁医院魏文斌教授、深圳市眼科医院/南方医科大学深圳眼科医学中心张少冲教授与迟玮教授、南京博视医疗科技有限公司张杰博士等领衔的研究团队在「American Journal of Ophthalmology」(医学一区)发表题为「Cellular-Level Assessment of Macular Development in Patients with FEVR Using Multimodal Imaging:A Prospective Cohort Study」即「采用多模态成像对FEVR患者黄斑发育进行细胞水平评估:一项前瞻性队列研究」的论文。深圳市眼科医院赵欣予博士、胡亚柔博士为共同第一作者,张国明教授和赵培泉教授为共同通讯作者。

该研究为前瞻性队列研究,纳入46只FEVR患病眼与健康眼,通过SLO、UWF SS-OCTA、AO-SLO等多模态成像技术,从细胞水平评估FEVR患者黄斑发育。结果显示,无黄斑发育不良(FH)的FEVR患者深层毛细血管丛FAZ周长增加且形态不规则,视网膜内层增厚而外核层变薄;细胞水平上中心凹视锥细胞密度低、间距大,旁中心凹则相反,且视锥分布不规则,但这些变化与BCVA无显著关联。研究还发现,部分BCVA低但黄斑形态正常者可能存在潜在视锥异常,提示AO成像可辅助FEVR诊断,且诊断弱视前需排除细胞水平异常。这项研究不仅揭示了FEVR在细胞水平的隐匿性病变,也提示AO成像在儿童眼病早筛和个体化诊疗中的潜力。

以下,对该研究重点内容进行翻译整理(图表序号为原文序号不变)。

研究亮点

黄斑发育不良(FH,Foveal hypoplasia)的家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)患者,其黄斑无血管区(FAZ)面积无明显变化,但形态不规则。

FEVR患者的特征可能表现为黄斑中心凹视锥细胞密度较低,而旁中心凹视锥细胞密度较高。

年轻FEVR患者的视锥细胞分布变化对最佳矫正视力(BCVA)无显著影响。

视力下降的患者即使黄斑轮廓正常,仍可能存在视锥细胞异常。

自适应光学(AO)成像技术在探索光感受器病变方面具有定量性和敏感性。

摘要

目的:在细胞水平上探讨家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)患者黄斑区的多模态特征。

设计:前瞻性队列研究。

研究对象:2024年7月至10月期间,共纳入46只FEVR患病眼和健康眼,所有眼均接受多模态检查。对照组和FEVR组中,存在黄斑发育不良(FH)、有眼部手术史或外伤史的受试者均被排除。

方法与主要结果指标:所有受试者均接受扫描激光眼底镜(SLO)、超广角扫频源光学相干断层扫描血管成像(UWF SS-OCTA)和自适应光学扫描激光眼底镜(AO-SLO)检查,以获取黄斑多模态特征指标,包括黄斑外观、分层结构、血管系统及光感受器分布。同时测量最佳矫正视力(BCVA)、等效球镜度数(SE)、眼轴长度(AL)等基线信息。

结果:与年龄(平均9.76岁)、性别(女性占52%)、等效球镜度数(平均-1.01D)和眼轴长度(平均23.66mm)匹配的健康眼相比,无FH的FEVR患病眼具有以下特征:深层毛细血管丛(DCP)中黄斑无血管区(FAZ)周长增加、视网膜内层部分增厚而外核层变薄、DCP血管密度部分降低。在细胞水平上,FEVR患病眼的中心凹视锥细胞密度在数值上较低且间距较大,但旁中心凹视锥细胞密度显著较高、间距显著较小,同时视锥细胞离散度较高且规则性较低。BCVA较低的受试者,其中心凹和旁中心凹视锥细胞密度在数值上更高。

结论:无FH的FEVR患者可能以黄斑无血管区(FAZ)形态不规则和视锥细胞分布异常为特征,表现为中心凹视锥细胞密度降低而旁中心凹视锥细胞密度升高,且这种特征与最佳矫正视力(BCVA)无相关性,或可作为FEVR辅助诊断的临床生物标志物。最佳矫正视力(BCVA)较低但黄斑结构形态正常的受试者,可能存在潜在的视锥细胞异常,这提示需进行更全面的评估;在排除细胞水平异常的影响之前,诊断弱视时应更加谨慎。

01引言

黄斑发育(尤其是中心凹发育)对于维持人类视网膜的结构和功能完整性至关重要,因为它直接影响视觉功能表现。黄斑发育不良(FH)是一种先天性视网膜病变,特征为黄斑中心凹发育停滞或完全缺失,常与视力(VA)下降相关。该病变可单独发生,也可与其他疾病合并出现,家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)便是后者中较典型的一种。

FEVR是一种遗传性眼病,以视网膜血管发育异常为特征。儿童患者可表现为视网膜脱离(RD),还可能伴随黄斑发育停滞(表现为黄斑发育不良(FH)),甚至全眼发育停滞。目前,RD和FH等合并症已受到广泛关注,因为二者均可能导致FEVR患者黄斑异常及最佳矫正视力(BCVA)下降;但对于大量无明显黄斑发育异常或并发症的FEVR患者,相关研究仍较匮乏,其视力下降常被简单归因于弱视。

迄今为止,FEVR患者光感受器的特化情况,以及黄斑结构、光感受器形态与视觉功能之间的关系仍不明确。现有研究存在的空白,加之阐明视力下降潜在原因的必要性,凸显了研究FEVR患者黄斑光感受器形态与功能的重要性。尽管以往有研究探讨了健康眼和弱视眼的黄斑光感受器分布,但这些研究往往缺乏对视觉功能、眼部生物测量特征、视网膜厚度、视网膜血流及眼底照相的综合分析。

为填补这些空白,本研究纳入健康受试者和无FH合并症的FEVR患者,开展队列研究。通过多模态成像技术,在细胞水平上探索黄斑发育情况,重点关注光感受器特化、结构与功能的相关性,以及FEVR患者和视力下降受试者视力损害的潜在发病机制。

方法略。

02研究结果

2.1受试者基本特征

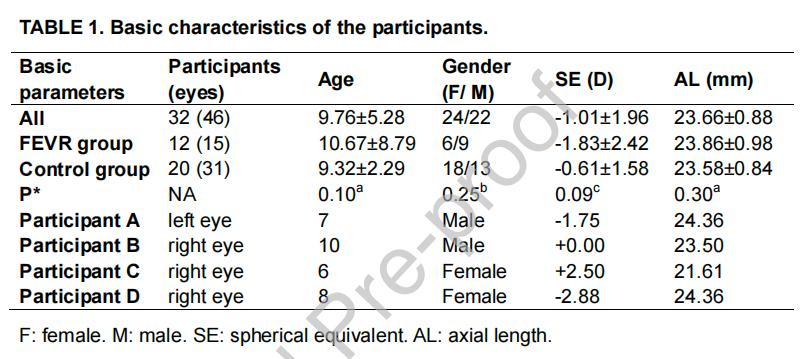

FEVR组与对照组在年龄、性别、等效球镜度数(SE)和眼轴长度(AL)等基本特征方面,差异均无统计学意义(表1)。FEVR组中,66.7%(8/12)的患者接受了基因检测,其中25.0%(2/8)的患者检测出FEVR相关基因突变——两名患者均携带ZNF408基因杂合错义突变(常染色体显性遗传,位于11号染色体,根据美国医学遗传学与基因组学学会(ACMG)标准,其临床意义未明:PM2级)。对照组的31只眼中,有4只眼来自单侧眼病患者的健眼,包括2例Coats病、1例永存原始玻璃体增生症(PFV)和1例牵牛花综合征(MGS)。

表1:受试者的基本特征。

在所有参与者中,我们从四位参与者(表1中的参与者A∼D)的46只眼中,发现有四只眼的BCVA低于年龄匹配的正常值,BCVA值分别为0.50、1.00、0.70和0.50。参与者A是FEVR组的FEVR患者;参与者B∼D来自对照组。参与者B和C是双侧屈光状态对称的健康个体,参与者D的对侧眼患有MGS。

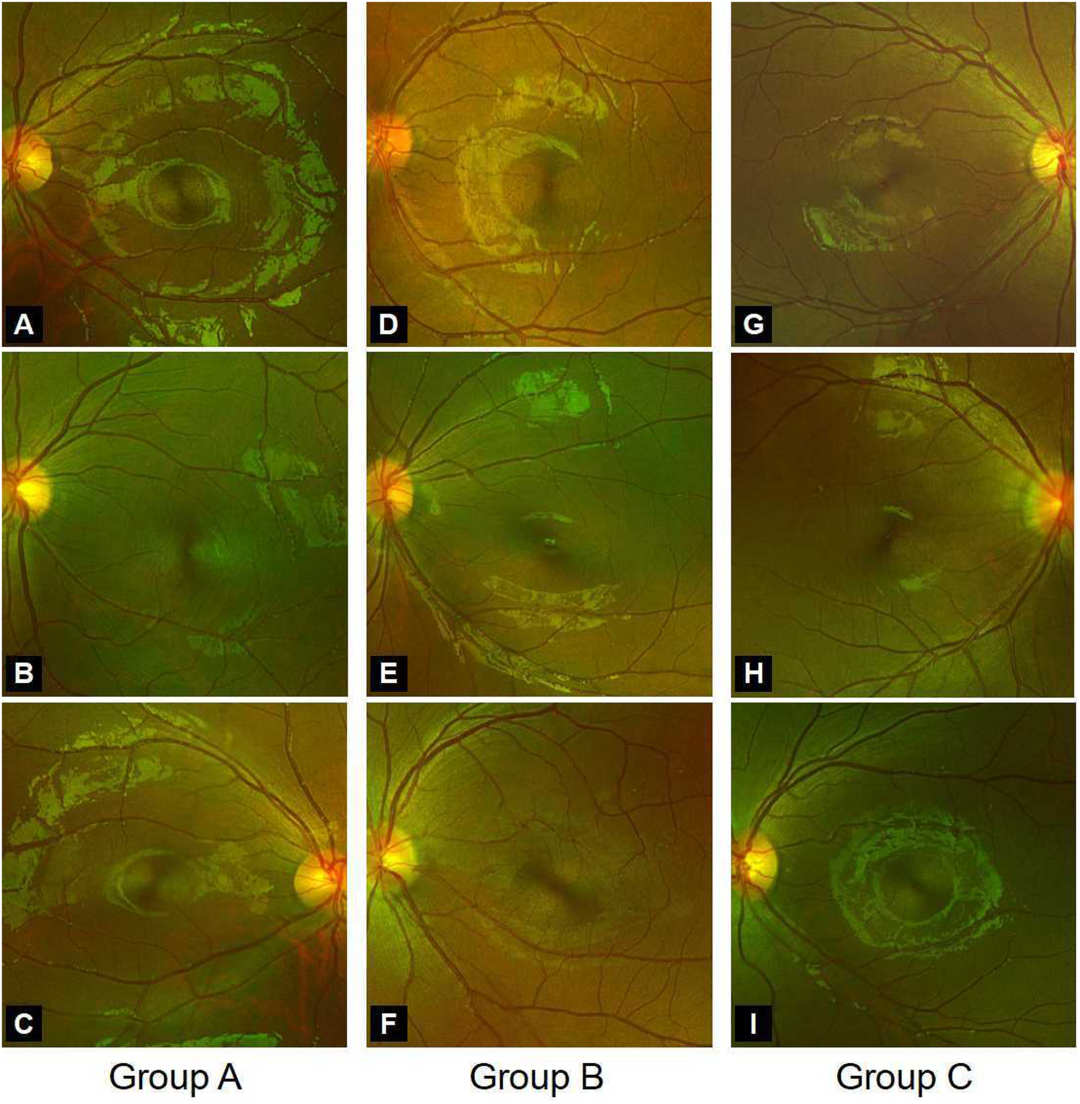

2.2 SLO观察黄斑形态

所有参与者(包括BCVA偏低者,即C组)的SLO图像均显示黄斑形态正常,特征性表现为存在中心凹反射(下图3)。除FEVR患者外,其余所有参与者的视网膜周边部均表现健康,未发现任何眼底病变。

图3:黄斑形态的SLO成像特征。

2.3 UWF SS-OCTA评估黄斑结构与血管

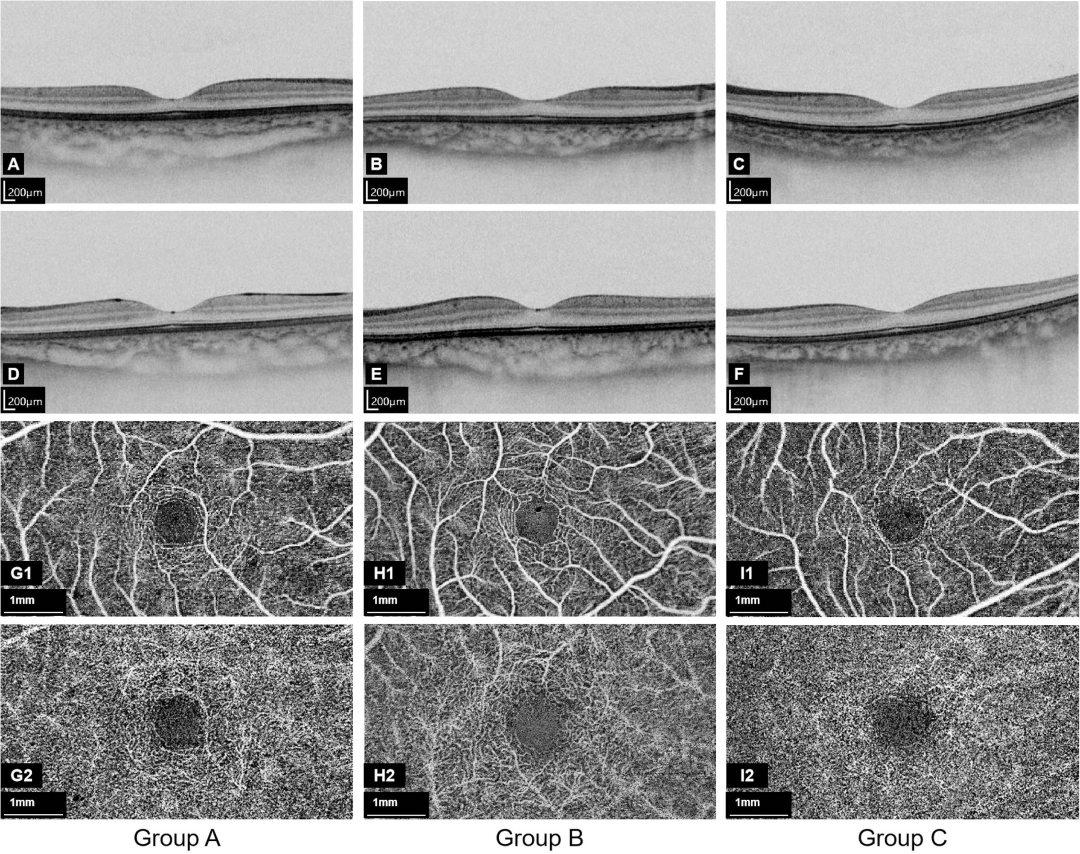

2.3.1黄斑中心凹(1mm范围内)

横向扫描图像显示,所有受检眼的黄斑中心凹发育正常(中心凹凹陷宽且深)(图4A-F)。

图4:黄斑视网膜结构和血管。

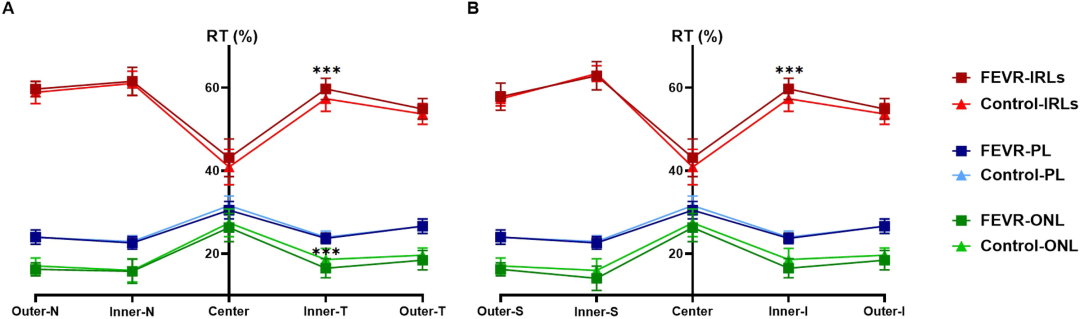

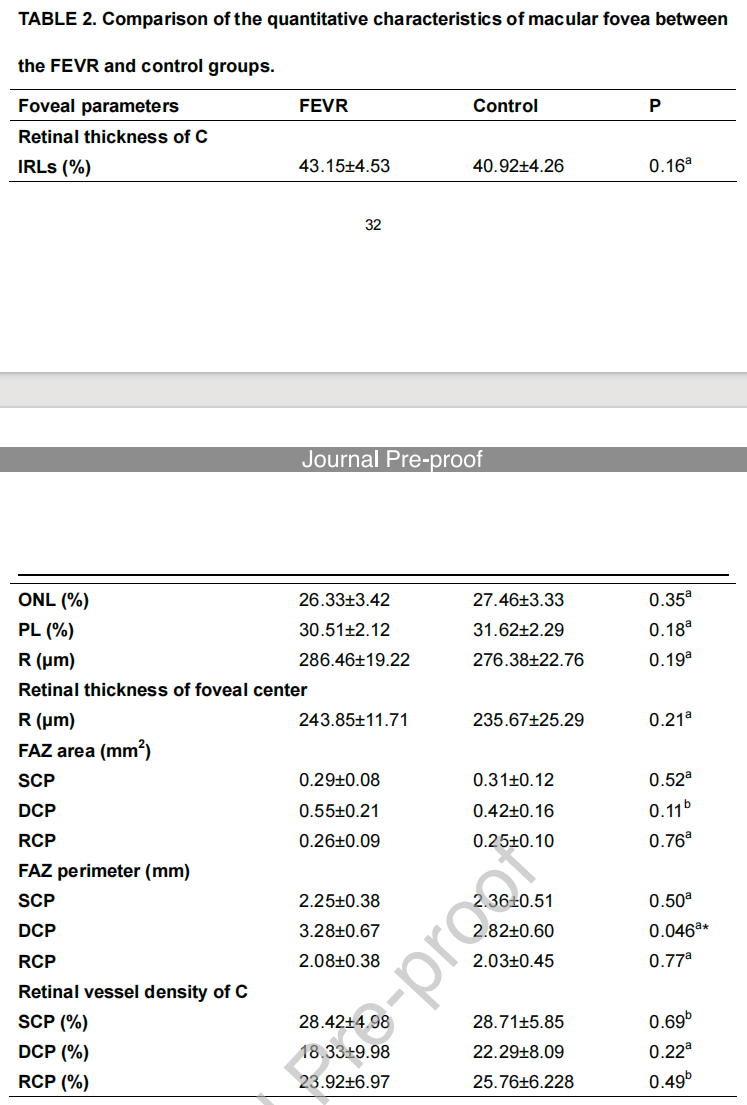

相应地,FEVR组与对照组在中央区(C)的内视网膜层(IRLs)厚度、外核层(ONL)厚度、光感受器层(PL)厚度、整个视网膜厚度以及中央凹中心厚度方面,差异均无统计学意义(表2,图5)。

图5:FEVR组和对照组不同层视网膜厚度比较。

与A组和C组相比,FEVR组B亚组受检眼的黄斑无血管区(FAZ)形态表现为高度不对称的不规则多边形,边缘扭曲,在深层毛细血管丛(DCP)中尤为明显(图4G-I)。这一现象导致FEVR组与对照组在深层毛细血管丛(DCP)中黄斑无血管区(FAZ)周长方面存在显著差异(表2)。然而,两组在中央区(C)的黄斑无血管区面积和视网膜血管密度方面,差异均无统计学意义。

表2:FEVR组与对照组黄斑中心凹定量特征比较。

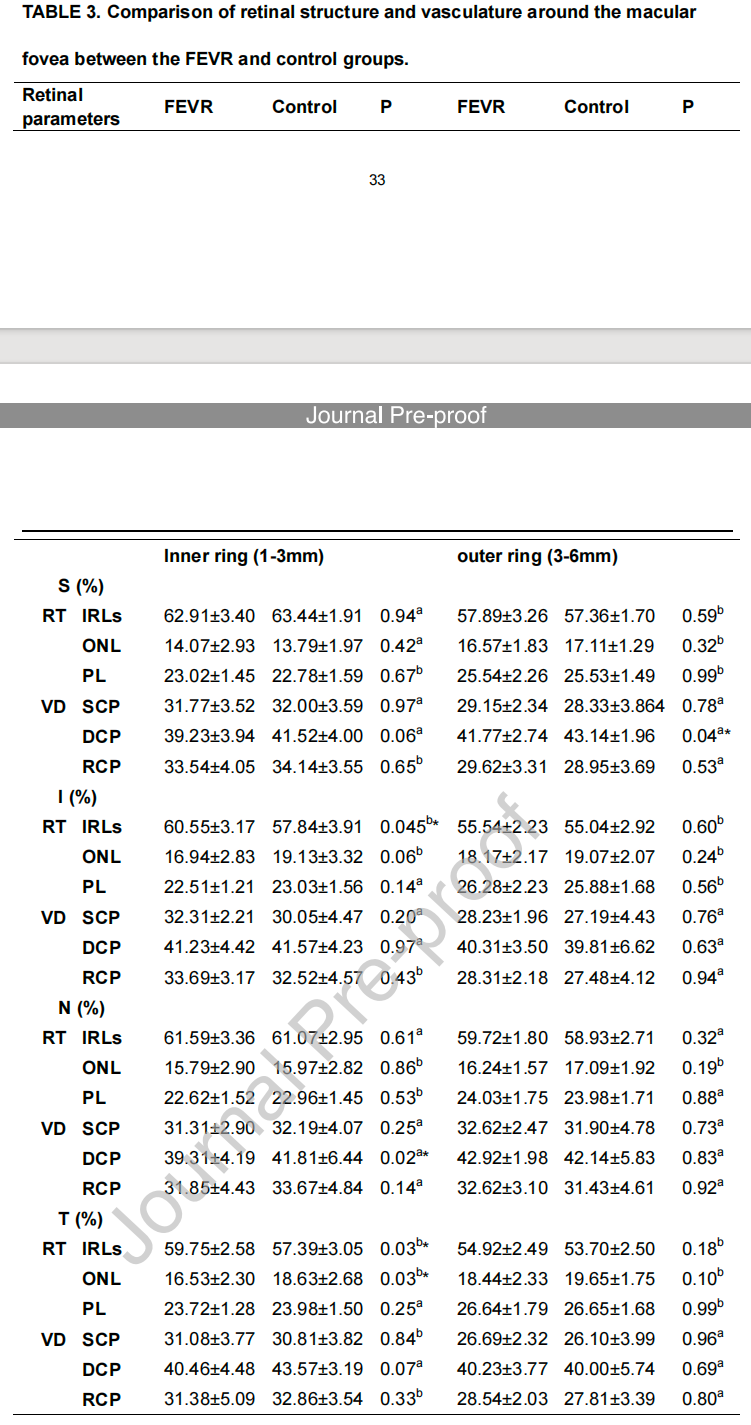

2.3.2黄斑旁中心凹与远中心凹(1-3-6mm范围)

与中心凹区域相比,两组在中心凹周围区域的定量测量结果一致性较低(表2,图5)。FEVR组在内环鼻侧(inner-N)和内环颞侧(inner-T)子区域的内视网膜层(IRLs)厚度增厚,而内环颞侧(inner-T)子区域的外核层(ONL)厚度变薄(表3,图5)。除FEVR组在内环鼻侧(inner-N)和外环上方1(outer-S1)子区域的深层毛细血管丛(DCP)血管密度较低外,两组在中心凹周围其他子区域的视网膜血管密度方面,差异均无统计学意义(表3,图5)。

表3:FEVR组和对照组黄斑中心凹周围视网膜结构和血管的比较。

2.4 AO-SLO分析黄斑光感受器分布

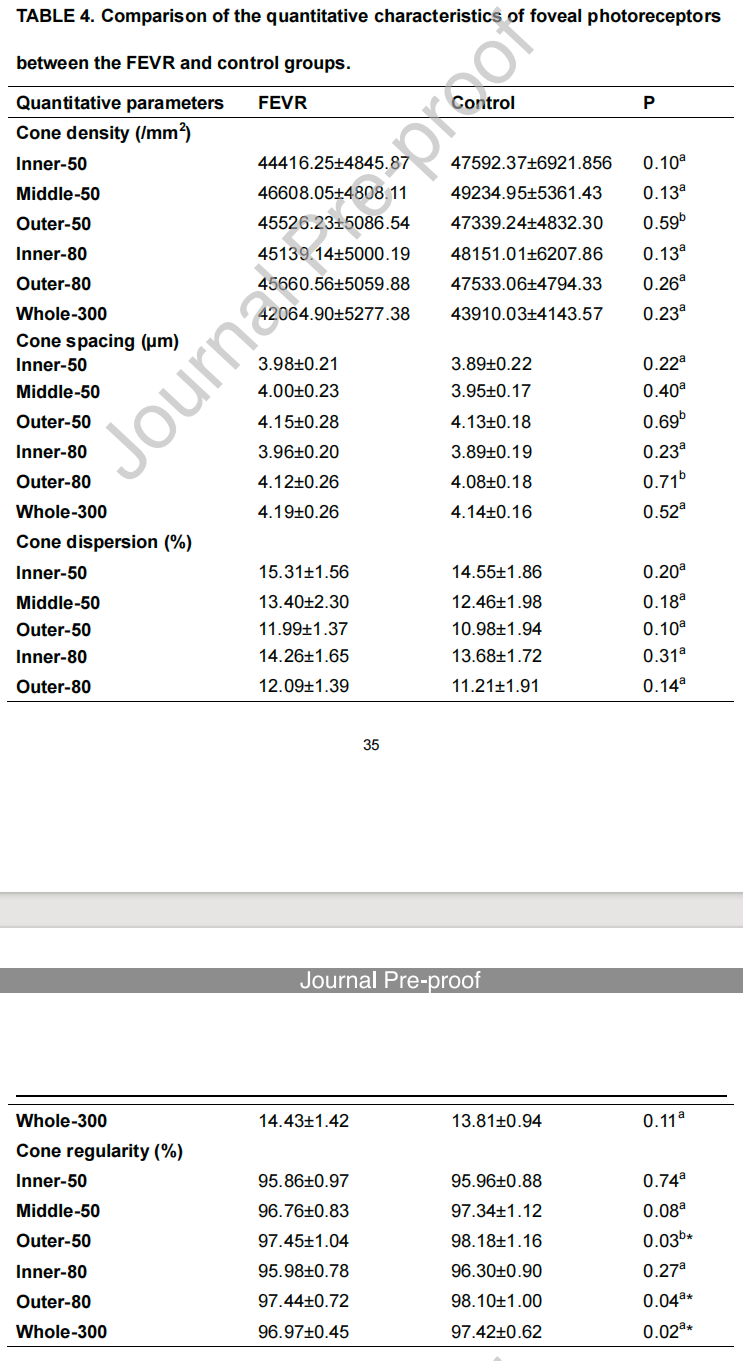

2.4.1黄斑中心凹(中央图像)

如表4所示,FEVR组与对照组在中心凹视锥细胞密度、间距和离散度方面,差异均无统计学意义。然而,与对照组相比,FEVR组的整体中心凹视锥细胞规则性显著降低,在远离中心凹小凹的区域(outer-50和outer-80)尤为明显。

表4:FEVR组和对照组中心凹光感受器的数量特征比较。

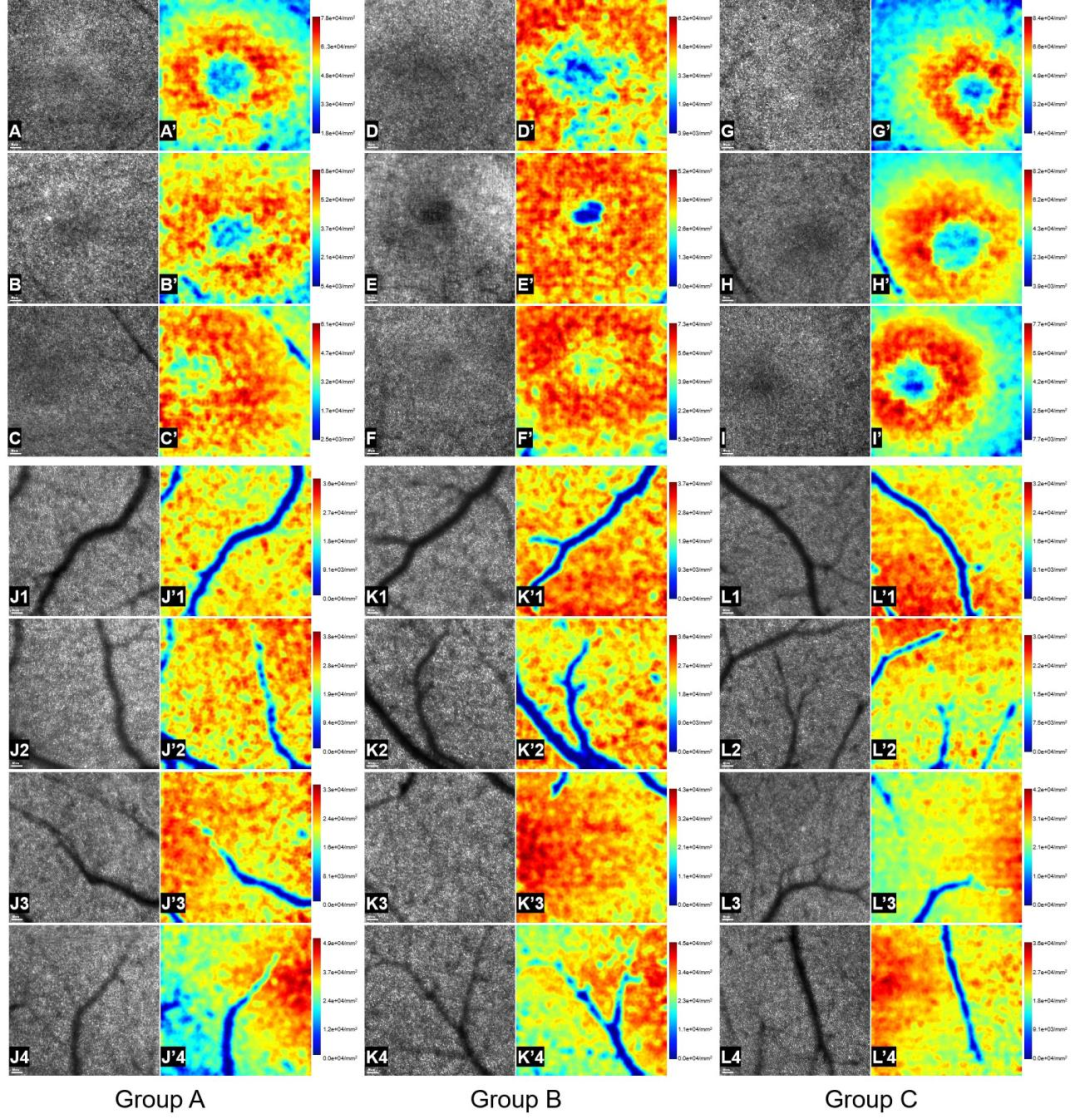

如图6所示,FEVR组B亚组受检眼(图D'-F'中深红色区域对应5.2-7.3×10⁴个/mm²)的中央凹视锥细胞密度在视觉上低于对照组C亚组健康眼(图G-I'中深红色区域对应7.7-8.4×10⁴个/mm²),且向周边区域的密度下降速率更慢。实际上,从表4的数值数据中可以看出,FEVR组受检眼在中心凹所有区域均存在视锥细胞密度降低、间距增大且密度下降速率减慢的现象。

2.4.2黄斑旁中心凹(偏心度为3°的周边图像)

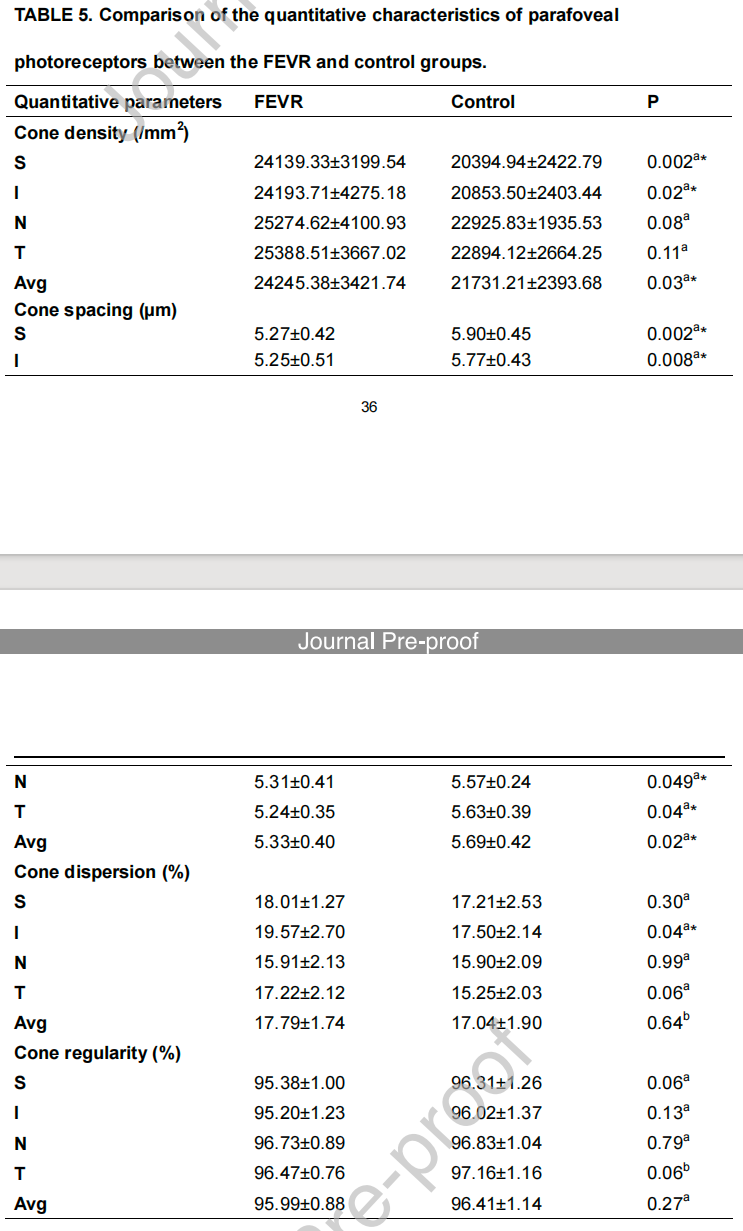

相反,周边区域数据显示,与对照组相比,FEVR组在四个旁中心凹方位的平均视锥细胞密度显著更高,而视锥细胞间距显著更小,且几乎在所有方位均观察到这些差异(表5)。

表5:FEVR组和对照组旁中心凹光感受器的数量特征比较。

FEVR组与对照组在旁中心凹视锥细胞离散度和规则性方面可能存在差异,这与中心凹区域的情况类似。尽管如此,FEVR组受检眼在中心凹和旁中心凹区域的视锥细胞排列规则性仍保持在95%以上。如图6所示,与中心凹区域类似,FEVR组B亚组的代表性受检眼在旁中心凹区域的视锥细胞密度(图K1-4中深红色区域对应3.6-4.5×10⁴个/mm²)高于对照组C亚组的健康眼(图L'1-4中深红色区域对应数值未明确给出)。

图6:中心凹和旁中心凹感光细胞形态和视锥细胞密度热图。

2.4.3 BCVA较低受试者的视锥细胞分析

在中心凹区域,最佳矫正视力(BCVA)较低的A组受检眼:在inner-50、middle-50和outer-50位置的平均视锥细胞密度分别为48895.77个/mm²、50338.62个/mm²和47709.68个/mm²;在inner-80和outer-80位置分别为49389.60个/mm²和48088.73个/mm²;在whole-300位置为44533.14个/mm²。这些测量值均高于C组受检眼。

在旁中心凹区域,与C组受检眼相比,A组受检眼在四个方位的平均视锥细胞密度更高(22131.22±1272.06个/mm²vs 21772.56±2524.00个/mm²),视锥细胞间距更小(5.57±0.34μm vs 5.67±0.45μm)。

03讨论

本研究采用多模态成像技术,阐明了家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)患者黄斑的外观、分层结构、血管系统及光感受器分布特征,为FEVR患者黄斑发育研究提供了新的见解。扫描激光眼底镜(SLO)和超广角扫频源光学相干断层扫描血管成像(UWF SS-OCTA)图像均显示患者黄斑外观接近正常。研究得出以下关键发现:

光感受器异常:FEVR患病眼的中心凹视锥细胞密度在数值上降低、间距增大,而旁中心凹视锥细胞密度显著升高、间距显著减小;同时还观察到视锥细胞分布不规则,但中心凹(中心凹中心和中央区)与旁中心凹(内环)区域的光感受器层(PL)厚度与对照组无显著差异。

血管特征:FEVR患者的深层毛细血管丛(DCP)-黄斑无血管区(FAZ)形态不规则,且周长增加。

分层结构改变:FEVR患者旁中心凹区域的内视网膜层(IRLs)有增厚趋势,外核层(ONL,内环颞侧和内环下方)变薄,且深层毛细血管丛(DCP,内环鼻侧和外环上方)的血管密度降低。

目前,针对FEVR患者视锥光感受器分布的自适应光学(AO)成像研究较少。我们推测,中心凹-旁中心凹视锥细胞密度的反向变化可能源于基因突变或中心凹成熟停滞(干扰中央视锥细胞迁移),这与FEVR标志性的发育停滞表型一致。值得注意的是,本研究的光学相干断层扫描血管成像(OCTA)结果显示,无黄斑发育不良(FH)的FEVR患者深层毛细血管丛(DCP)血管密度降低,这与Ding等人的研究观察结果一致,对其研究结论起到了补充作用。Ding等人的研究报道,黄斑发育不良患者的黄斑无血管区(FAZ)面积更小、周长更短,而本研究发现无黄斑发育不良的FEVR患者黄斑无血管区形态不规则且周长更长,这种差异的潜在机制有待进一步研究。

已有研究明确,随着与中心凹偏心度的增加,视锥细胞密度和视觉分辨率会迅速下降。有趣的是,在15只FEVR患病眼中,有14只眼尽管中心凹视锥细胞密度降低,但仍维持正常的BCVA。这一矛盾现象可能由以下几个因素解释:

视锥细胞功能冗余:先前研究表明,在一定范围内,视锥细胞密度降低对视力的影响较小,且与视力无线性相关性。有研究报道,BCVA较好(≥20/12.5)的患者视锥细胞密度更高,但本研究中FEVR患者大多(12例中的11例)年龄不满13岁,其最终的BCVA尚不明确。

亚临床改变:本研究中观察到的中心凹视锥细胞密度降低程度较轻,可能不足以影响视力。

未明确的影响:FEVR患者视锥细胞密度的增加可能对视力(VA)以外的视觉功能产生影响。

值得注意的是,最佳矫正视力(BCVA)较低的受检眼在中心凹和旁中心凹区域的视锥细胞密度均有升高趋势。然而,这一观察结果与Sharma等人的研究结果相反,后者报道屈光不正性弱视患者的视锥细胞密度降低。造成这种差异的原因可能是两组样本中弱视的发病原因不同——在本研究中,仅有2名最佳矫正视力(BCVA)较低的受试者存在双眼屈光状态对称的情况。由于样本量有限,本研究未对最佳矫正视力(BCVA)较低组与对照组受检眼进行正式的统计学比较,因此无法完全排除因样本量小而导致的偶然结果。此外,最佳矫正视力(BCVA)较低组受检眼的整体视锥细胞密度升高幅度较小,这可能与Liao等人的研究结果一致,该研究发现弱视患者与非弱视患者的视锥细胞密度无显著差异。

综上所述,自适应光学(AO)成像技术对于探究黄斑微结构异常和光感受器特征至关重要,其主要优势包括:

微米级分辨率:尽管中心凹外节(OS)厚度仅为旁中央凹区域的4倍,但中心凹峰值视锥细胞密度是偏心度为3°~6°周边区域的100倍以上(2×10⁶个/mm²vs 1.5~2×10⁴个/mm²),自适应光学(AO)技术能够探测到结构成像无法发现的细胞水平变化。

诊断潜力:FEVR特有的中心凹视锥细胞密度降低、旁中心凹密度梯度变平缓以及黄斑无血管区(FAZ)不规则等特征,可能成为新的生物标志物。

病因学见解:自适应光学扫描激光眼底镜(AO-SLO)有助于识别BCVA较低患者的视锥细胞发育异常,补充现有的基于光谱域光学相干断层扫描(SD-OCT)标准的黄斑发育不良(FH)分级系统,这对弱视诊断提出了挑战,提示在诊断最佳矫正视力(BCVA)较低患者的弱视时需更加谨慎。

04研究局限

首先,本队列研究未对视力(VA)以外的其他视觉功能进行测量,因此无法明确视锥细胞分布变化与整体视觉功能之间的相关性。在后续随访研究中,我们计划开展进一步检查,包括对视觉功能的全面评估。其次,本研究样本量有限,尤其是最佳矫正视力(VA)较低的受试者数量较少。尽管更大规模的队列研究更具优势,但由于FEVR仍被视为一种罕见疾病,招募大量受试者需要更长时间。尽管如此,本前瞻性队列研究仅在数月内完成,且在仅46只眼的样本中就得出了具有临床意义和统计学差异的新发现,这一点值得肯定。然而,仍需开展更详细、更全面的研究,我们将继续推进相关工作。05结论

无黄斑发育不良(FH)的FEVR患者可能存在黄斑无血管区(FAZ)形态不规则和视锥细胞分布异常的特征,表现为中心凹视锥细胞密度降低而旁中心凹视锥细胞密度升高,且这种特征与最佳矫正视力(BCVA)无相关性,可作为FEVR辅助诊断的临床生物标志物。部分最佳矫正视力较低但黄斑结构形态正常的受试者,可能存在潜在的视锥细胞异常,这提示需要对这类患者进行更全面的评估,在排除细胞水平异常的影响之前,诊断弱视需更加谨慎。

结语

本研究借助多模态成像技术,在细胞水平阐明了家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR)患者的黄斑发育微观特征。研究发现,即便未合并典型黄斑发育不良(FH)的FEVR病例,仍可能存在不规则的黄斑无血管区(FAZ)形态及视锥细胞分布异常,该特征未来可作为FEVR辅助诊断的临床生物标志物;同时也提示临床,当儿童出现视力下降且黄斑结构看似正常时,不宜简单归因于弱视,需警惕背后潜藏的光感受器异常。这一发现不仅能提升FEVR的早期诊断准确性,还为疾病随访管理与干预时机选择提供更精准的量化依据和客观参考,更明确自适应光学扫描激光检眼镜(AO-SLO)等高分辨率成像技术,未来有望成为FEVR等视网膜病变鉴别诊断的重要补充工具。

从产业视角看,本研究进一步凸显了高端眼科影像设备在儿童遗传性眼病诊断中的潜在价值。当前,随着新生儿眼底筛查普及与遗传眼病关注度提升,临床对精细化、定量化影像的需求正快速增长。AO-SLO展现出的细胞级探测、隐匿病变识别、病因机制解析三大核心优势,不仅推动眼底影像诊断从传统的结构形态评估向细胞级微观精准诊断升级,更为自适应光学等创新技术从科研领域走向临床常规应用奠定基础。未来,这类设备有望在区域中心医院及专科医疗机构普及,推动形成新的视网膜疾病诊断标准,其生成的定量指标还可能成为如细胞与基因治疗(CGT)等视网膜领域新型疗法研发及疗效评价的重要终点。

随着AO-SLO技术普及与研究样本量扩大,它将持续提升FEVR等视网膜疾病的诊疗水平,既助力眼科医疗高质量发展,也为眼科设备产业注入新的增长动力。

本文文献:

Hu Y,Zhao X,Liu Y,Yu Z,Cui K,Wu Z,Zhou Z,Zhang R,Dong L,Wei W,Zhang S,Chi W,Zhang J,Zhao P,Zhang G.Cellular-Level Assessment of Macular Development in Patients with FEVR Using Multimodal Imaging:A Prospective Cohort Study.Am J Ophthalmol.2025 Sep 22:S0002-9394(25)00510-0.doi:10.1016/j.ajo.2025.09.036.Epub ahead of print.PMID:40992525.

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。