白内障手术已经成为普遍的眼科手术之一。患者通过摘除混浊的晶状体并植入人工晶体,可以重新获得清晰视力。然而,手术并不意味着故事的终点。术后一到两年,许多患者会出现PCO,这是因为残留在囊膜上的晶状体上皮细胞不断增殖,逐渐在视觉轴上形成一层“雾障”。

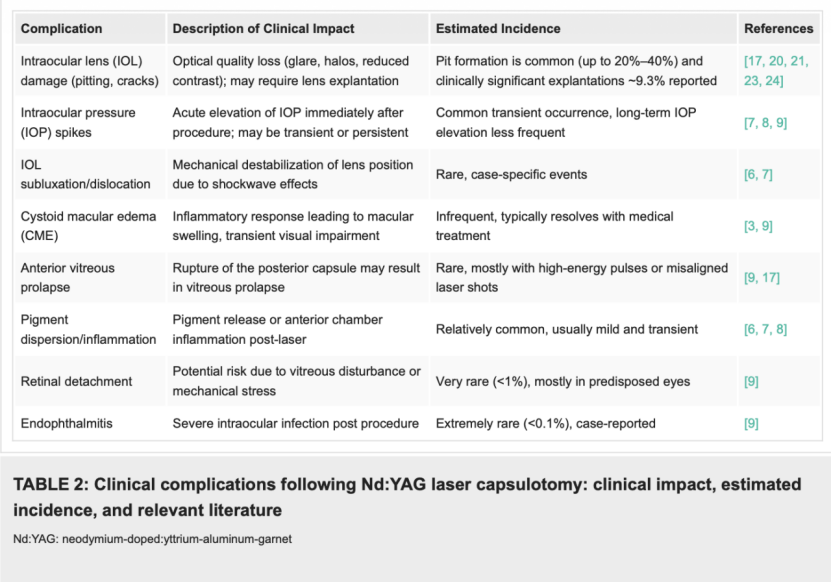

这种情况并不罕见。文献显示,20%到40%的患者会在术后两到五年内出现不同程度的后囊混浊 。一旦影响到视力,眼科医生通常会选择Nd:YAG激光后囊膜切开术来处理。这项手术被认为是金标准,在欧美每年大约要做180万例,它的普及度让它成为世界上最常见的眼科激光操作 。

然而,正是这样一项被广泛使用的常规治疗,却有一个容易被忽视的风险:它可能会在人工晶体上留下痕迹。

一、当激光击中人工晶体

Nd:YAG激光的原理是利用高能量脉冲在囊膜上产生光爆破效应,把混浊的部分打碎。可问题在于,激光聚焦的位置一旦偏差,就会直接击中晶体。结果是在晶体表面形成坑点或裂痕。

研究者们在系统综述中总结了各种损伤形态:有的只是浅浅的凹陷,看上去像表面的细小针孔;有的则像火山口一样深,深度可以超过600微米;而在一些特殊的“小孔径人工晶体”上,损伤甚至呈现出“碳爆炸”的样子——中央碳环被击碎,缺口迅速扩展,破坏了原本精细的光学设计。

这种破坏不仅仅是表面上的。通过扫描电镜、微型CT和拉曼光谱分析,研究者发现晶体材料本身发生了化学和结构上的改变。换句话说,这并不是一个能轻易抛之不顾的小坑。

二、光学质量的暗淡

晶体是眼睛里的光学器件。它的任何瑕疵,都会在成像中被放大。实验室里,研究者用调制传递函数和美国空军分辨率靶来检测这些坑点带来的影响。结果显示,即便是几次1.8 mJ的脉冲造成的小坑,也足以让图像边缘变得模糊,对比度下降 。

对于多焦点或矫正老视的人工晶体,影响更为明显。哪怕是一个微小的中心损伤,也能让衍射环发生重叠,使得近距和中距视力下降。更深的损伤会导致光散射,透过率下降,患者可能在夜间出现眩光、光晕,甚至色觉减退。可以想象,当一个接受了老视矫正手术的人晚上开车时,路灯和车灯在视野里拖出长长的光线,那种失望感有多强烈。

三、从无症状到晶体摘除

并不是每一个受损的晶体都会立刻让人有感觉。有些坑点如果位于边缘,可能不会对视力造成明显困扰。但如果损伤出现在中央,情况就完全不同了。临床病例显示,患者会出现刺眼的光晕、对比度下降,严重时甚至无法忍受。

在回顾性分析中,约有9.3%的需要取出的人工晶体与Nd:YAG激光损伤直接相关。有患者仅仅在一次激光治疗中,激光焦点稍稍偏离,结果导致中央结构毁坏,最终不得不更换晶体。这不仅意味着二次手术的风险,也给患者带来极大的心理负担。

更棘手的是,有些医生可能会把晶体本身的钙化误诊为后囊混浊,从而贸然进行Nd:YAG激光。这种情况下,非但不能改善视力,反而会加重晶体的损坏。

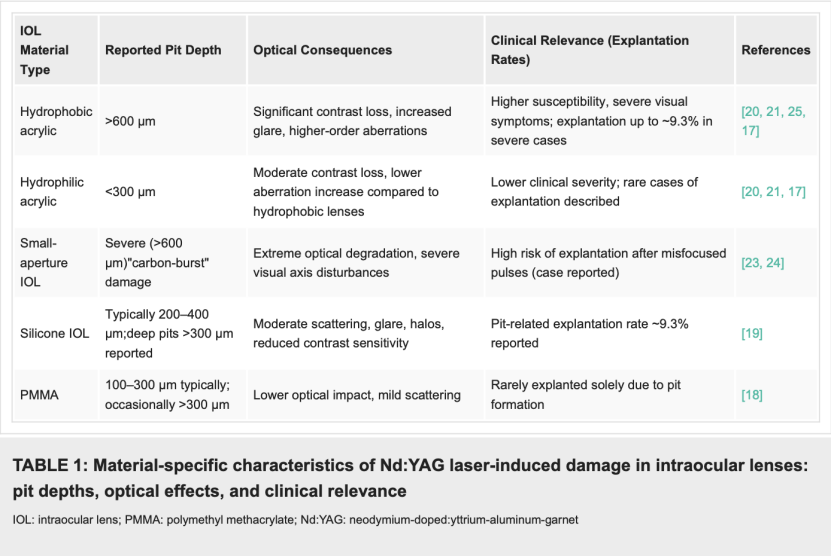

四、不同材料的脆弱与坚韧

并非所有晶体在激光下都一样脆弱。

· 疏水性丙烯酸晶体表现出最高的敏感性,它们容易形成深而不规则的坑蚀,往往带来明显的光学下降。

· 亲水性丙烯酸晶体的损伤一般较浅,光学影响相对轻。

· 硅胶晶体也会受到破坏,常见的是 200–400 微米的坑点,患者可能感到眩光。

· PMMA晶体则更为耐受,损伤大多较轻,很少因此进行二次手术。

· 至于小孔径晶体,则属于最危险的一类,一次失误可能让整个设计报废 。

这种差异让人不得不在术前考虑晶体的材质与设计,也提醒医生在操作时更加谨慎。

五、手术室里的“克制”

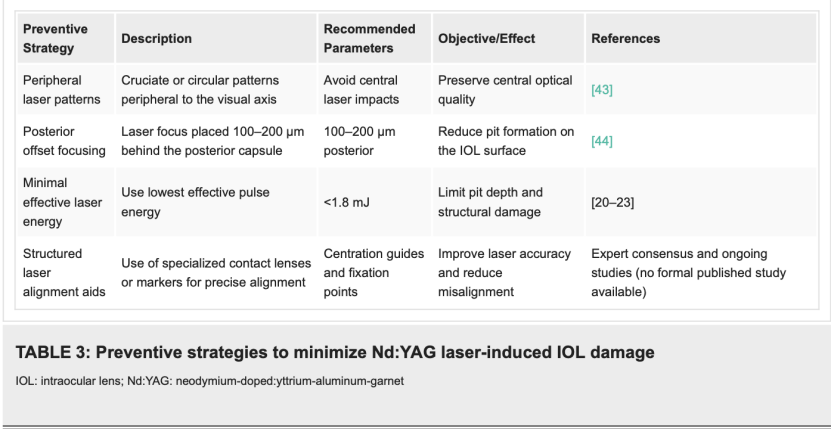

那么,如何减少这种风险?综述中提到的答案其实可以归结为两个字:克制。

克制体现在能量的选择——尽量使用小于1.8 mJ的最小有效能量;

克制体现在焦点的控制——把激光焦点后移100–200微米,让冲击波远离晶体表面;

克制还体现在操作的路径——采用外周的环形或十字形切口,而不是直接在视觉轴中央开口。

为了避免人为偏差,一些医生还会使用带有定位标记的接触镜来帮助瞄准。随着虚拟现实训练的引入,年轻医生可以在模拟器里先体验激光聚焦的精细感,再把稳健的手法带到临床中 。

小结

Nd:YAG 激光后囊膜切开术仍然是治疗PCO的主流手段,但它并不是零风险。人工晶体的损伤,可能悄无声息,也可能直接让患者失去清晰视力,甚至走向二次手术。尤其是小孔径晶体,对激光的敏感性让医生必须时刻保持警惕。

在这场光与晶体的较量中,每一次激光脉冲都需要精准和克制。因为在患者眼中,差之毫厘,可能就是光明与阴影的区别。

参考文献:

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。