上世纪80年代,中国完成了第一例近视手术,当时完全依赖于眼科医生手动操刀:用钻石刀对患者的角膜进行切割,使角膜的中央变得扁平,从而改善视力。这种术式,被称作放射状角膜切开术。

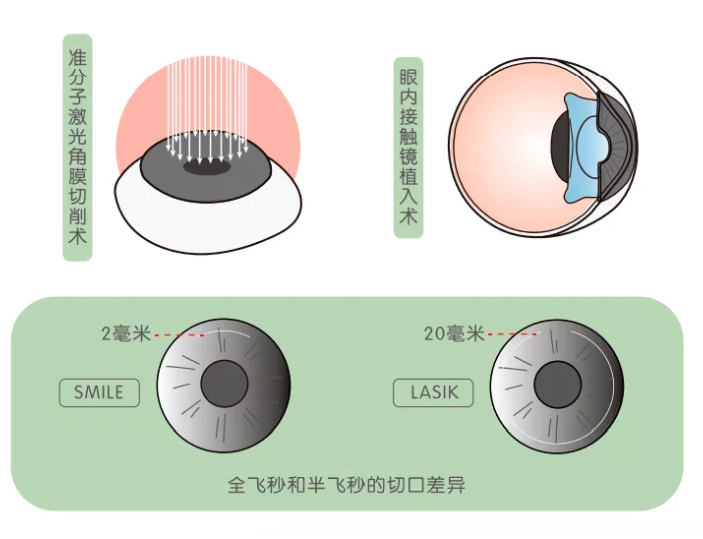

眨眼间40多年时间已经过去。科学技术日新月异,不断提升着近视手术的完善及尖端程度。从手动操作到准分子激光,再到微创半飞秒及全飞秒激光、ICL晶体植入,再到最新颖的全飞秒精准4.0-VISULYZE,完全不可同日而语。

用精密仪器在人体最精密的器官之一——眼睛上“翻转腾挪”,是如何做到的?

人们都渴望自己能看到一个清晰的世界,选择近视手术的人也也来越多。图:Pexels

人们都渴望自己能看到一个清晰的世界,选择近视手术的人也也来越多。图:Pexels

01.

那些“种类繁多”的近视手术

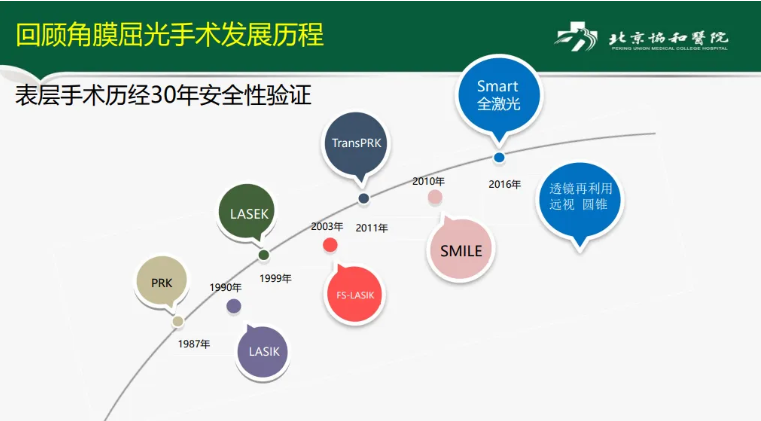

屈光手术在全球出现的时间点。 图:北京协和医院

屈光手术在全球出现的时间点。 图:北京协和医院

1993年3月,北京一家医院在中国内地首次开展了PRK手术。1994年,原国家卫生部正式批准全国五家医院开展准分子激光矫正手术。从此,中国的激光角膜屈光手术在一代又一代眼科屈光手术医生的积极探索下、在一代代先进仪器的迭代下,开始了飞速发展。

20世纪90年代是角膜激光手术诞生、不断进化的年代。1990年,意大利医生卢西奥·布拉托与希腊医生约安尼斯·帕利卡里斯共同开发了准分子激光原位角膜磨镶术(LASIK),通过计算机系统进行设计,利用激光来治疗近视。

专业视光机构给出的权威数据显示,截至2024年9月,微创全飞秒手术在全球已经超过1000万例,在中国超过670万例。而截至2024年3月,ICL手术在全球植入已超过300万枚。

科技不会止步。现在问题来了:在SMILE3.0版本作为近视手术式已较为完善的情况下,还有哪些可以精益求精的空间?

02.

新技术:将你“导航”至“头等舱”

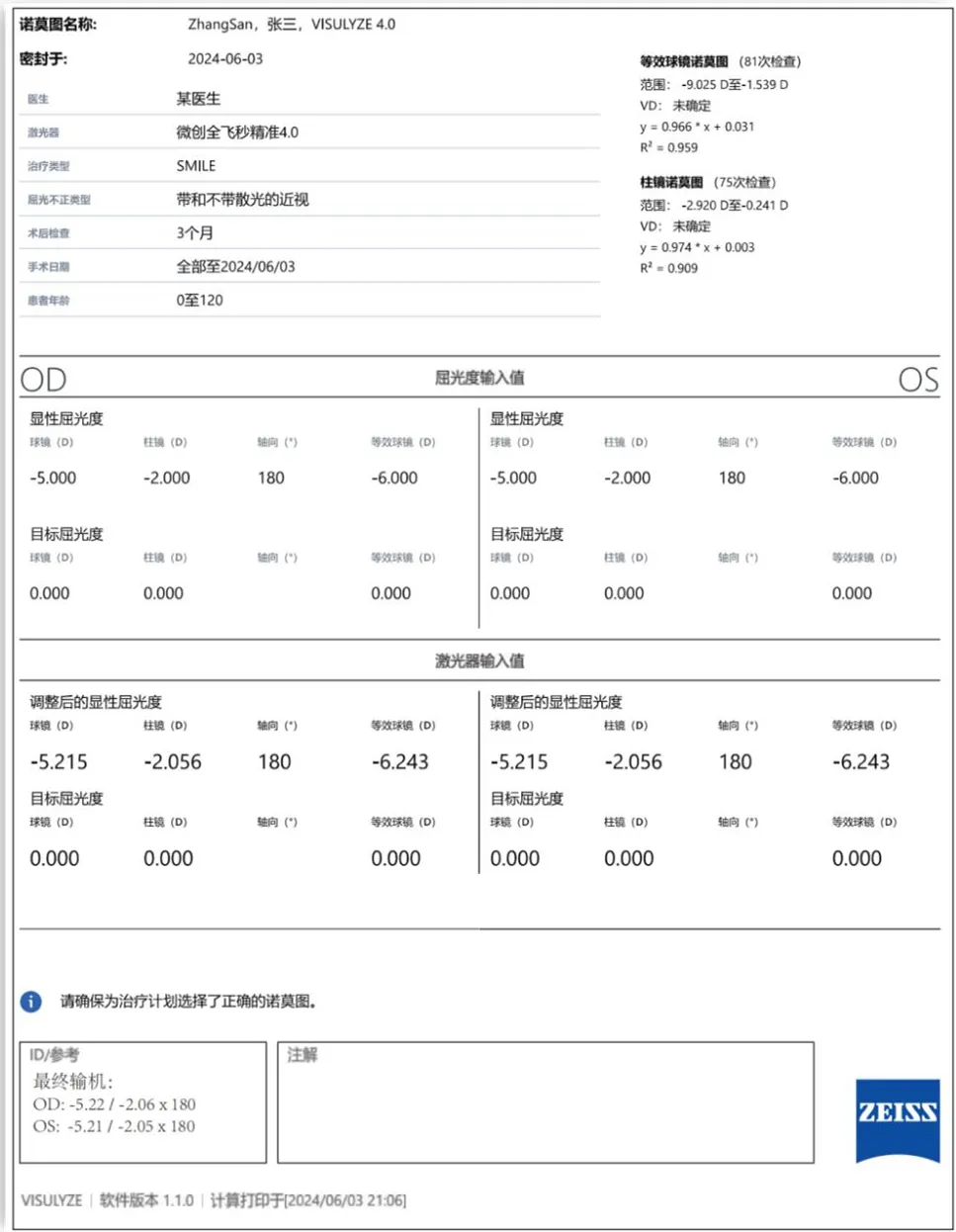

回答上文的问题,答案是:有。这种突破性的技术叫全飞秒精准4.0-VISULYZE。VISU是视觉,LYZE是指增强。总结起来,手术在SMILE3.0的基础上,用精密的检测软件分析出术前数据,给予医生最精准的数据支持。科学分析预测的工具,帮助精准治疗,这是最新一代微创全飞秒精准手术解决方案。

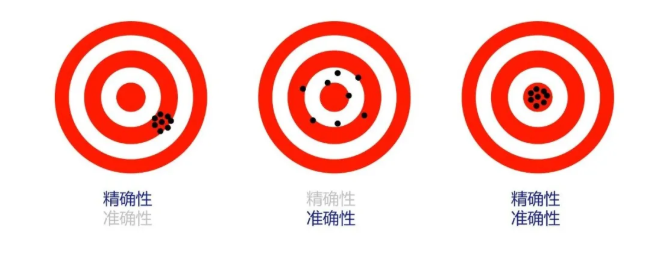

与以往近视手术最大的不同是,全飞秒精准4.0引入了个性化Nomogram科学分析软件,这一创新技术能够全面收集和分析患者的眼部数据,包括角膜曲率、厚度、屈光度等关键信息。基于这些数据,系统能够为每位患者量身定制个性化的手术方案,确保手术参数的精准性给予眼科医生参考。个性化设计能够将矫正精度提高至0.001D,即小数点后三位。

人的眼睛上动手术,最需要的是精确性

人的眼睛上动手术,最需要的是精确性

我们可以用“开车导航”作为对比,平时开车的时候,对于熟悉的路段,我们不用导航也可以。但如果开了导航,就可以更精准地提前知道更多信息:哪条路没有塞车、有没有交通事故、有没有要修路等一系列影响因素,即使是老司机,根据导航的指引,都可以更以更精确的时间把车开到目的地。

实际上,就等于坐飞机,全飞秒精准4.0-VISULYZE等于将SMILE3.0 升到了“头等舱”,服务是不一样的,舒适度不一样,对于近视患者来说,做完手术的感受也不一样。

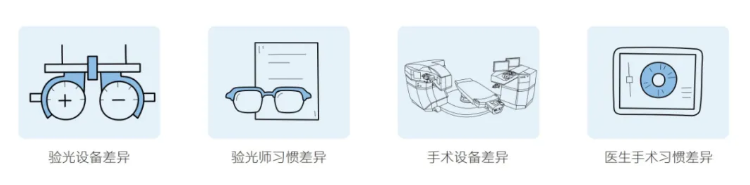

影响近视手术效果的四个因素

影响近视手术效果的四个因素

归根结底,近视手术的全过程——检查、验光、手术等,都是通过人手操作机器完成了。从影响手术效果的因素来看,主要是患者眼部条件各不相同:角膜厚度、曲率、角膜愈合情况差异等;而可变因素,则有验光设备、验光标准、手术设备、医生习惯与熟练度、地域或环境等。

换言之,我们能不能以一套精细化的模式,让这些“差异”对手术的影响将至最低?全飞秒精准4.0系统的一个特点,是能够智能优化手术参数,消除验光设备、验光师、手术设备以及医生手术习惯之间的差异,以达到手术结果的最大化精准度。

一份可视化的个人专属手术参数设计报告

一份可视化的个人专属手术参数设计报告

“科技永远都不会有极限,如果用未来的眼光来看,现在的技术都是很差的,但在当下,我们给病人用的就是最好的技术,这就没什么遗憾了。你不能说一个人30岁生病了,让他等到80岁新技术出来了再去治疗,这没有意义。”

人们不断追求社会进步、科技进步,最大的意义也正在于此